人事の仕事は採用や教育といった仕事をイメージしているけど、実際どんな仕事をしているのかな?

これから人事部で仕事をするから全体像を掴んでおきたいなあ。。

採用と教育もちろん人事の仕事でイメージしやすいよね!

でも、人事の仕事はもっと幅広い仕事をしているんだよ!

今回は、「全体像」をつかむこと以外にも人事の「目的」も一緒に知ってもらうことでしっかりと「全体像」を掴んでほしいと思ってるよ!

最後まで読んでくれたら、人事という仕事への理解が深まって、自分のキャリアを考える上で新たな視点が見つかれば嬉しい!

まず人事の仕事は、会社の成長とそこで働く人々の未来を支える、とてもやりがいのある分野です。

人事の究極の目的とは?〜企業と人のベクトルを合わせる〜

人事の目的って、ずばり何だと思いますか?

もしかしたら、

採用して人が増えればいい

給与計算をきちんとすること

など、具体的な業務を思い浮かべるかもしれません。

もちろん、それらも人事の大切な役割の一部です。

でも、人事の究極の目的は、もっと奥深いところにあるんです。

それはズバリ、

企業とそこで働く人々のベクトル(方向性)をできる限り合致させること

だと私は考えています。

会社の経営層と社員、それぞれが目指す方向がバラバラだったら、会社全体として大きな成果を出すのは難しいですよね。

人事は、この会社と働く人、双方の向かうべき方向を同じにするための重要な役割を担っているんです。

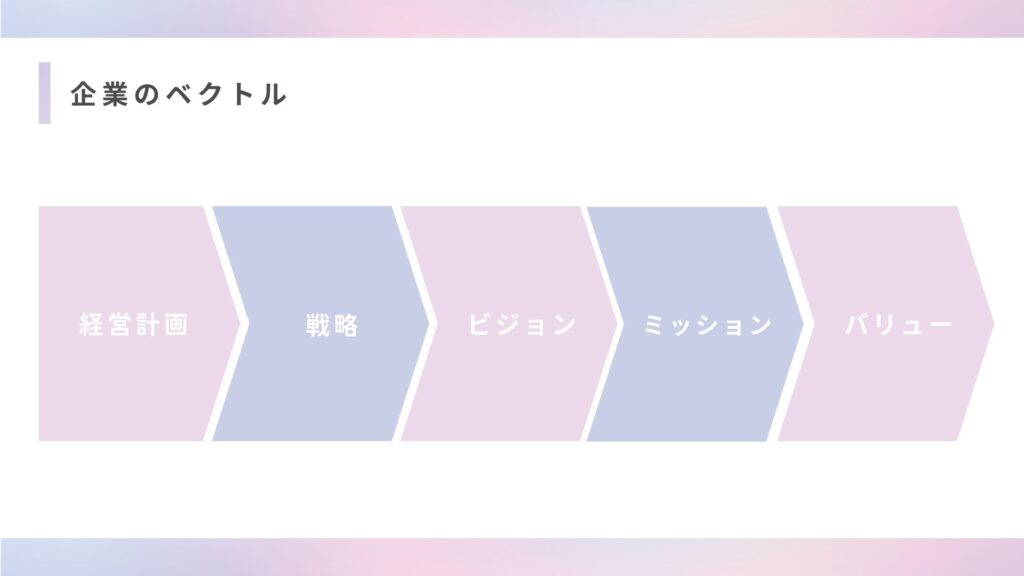

企業のベクトルとは?〜パーパス・経営理念・MVV〜

では、まず「企業のベクトル」について考えてみましょう。

企業のベクトルは、一般的に企業理念や経営理念として示されています。

最近では、「パーパス」という言葉を耳にすることも増えましたよね。

これらの言葉は、企業が社会にどんな価値を提供したいのか、どんな未来を目指しているのかを示す、いわば羅針盤のようなものです。

例えば、多くの企業で「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」という形で示されています。

- ミッション(Mission):使命・存在意義

- その企業がなぜ存在するのか、社会にどのような価値を提供したいのかを示します。

- ビジョン(Vision):目指すべき方向性・将来像

- ミッションを実現した先に、どんな未来を描いているのか、どんな姿になりたいのかを示します。

- バリュー(Value):企業の価値観・行動規範

- ミッションとビジョンを達成するために、社員がどのような価値観を持ち、どのように行動すべきかを示します。

これらを総称して「経営理念」と呼ぶことも多いですね。

つまり、人事の目的の一つは、この「経営理念の実現」なのです。

採用、配置、育成、評価、どの人事施策も、最終的には企業が目指す方向を一緒に目指し、その実現に貢献できる人材を見つけ、活躍してもらうためにあるんです。

働く人のベクトルとは?〜キャリア・ライフビジョンとプラン〜

一方、「働く人のベクトル」とは何でしょうか?

それは、

一人ひとりの「キャリアビジョン」と、そこに向かう「キャリアプラン」、そして「ライフビジョン」と「ライフプラン」です。

- キャリアビジョン:キャリア上の目標・ありたい姿

- 仕事を通じてどんなスキルを身につけたいか、どんな役割を担いたいか、将来どんな自分になっていたいか、といった仕事に関する目標です。

- ライフビジョン:仕事・プライベートを総括した人生における将来の目標やゴール

- 仕事だけでなく、家族、趣味、健康など、人生全体を通してどんな生き方をしたいか、どんな状態を理想とするか、といった人生全体の目標です。

- キャリアプラン:キャリアビジョンを実現するための計画

- キャリアビジョンを達成するために、具体的にどんなスキルを学び、どんな経験を積むかといった行動計画です。

- ライフプラン:ライフビジョンを実現するための計画

- ライフビジョンを達成するために、仕事とプライベートのバランスをどう取るか、どんなライフイベントを経験したいかといった行動計画です。

人事の役割は、企業のベクトルと働く人のベクトル、この二つをいかに合致させていくか、ということに尽きます。

働く人たちが自分のキャリアや人生の目標を達成しながら、会社の成長にも貢献できるような仕組みを構築することが、人事の重要なミッションなんです。

多様な働き方を踏まえた人事の役割

現代社会では、働き方が多様化していますよね。正社員だけでなく、契約社員、アルバイト、パート、派遣スタッフ、業務委託など、様々な雇用形態や契約形態で働く人々がいます。

「人事」は、正社員だけでなく、これらすべての「働く人」のベクトルを、企業のベクトルと合致させていく機能なんです。関わりの深さや長さは人によって異なりますが、それぞれの働き方に合わせて、企業と働く人のベクトルを合わせるための人事施策を考える必要があります。

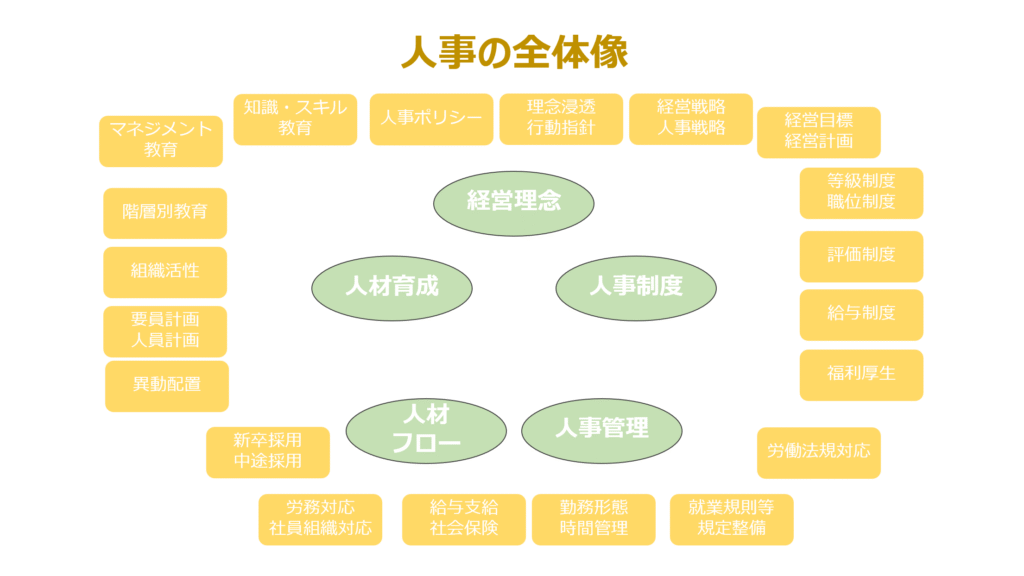

人事の全体像を掴む!〜人事の領域と人事制度の位置づけ〜

さて、人事の目的が分かったところで、次に「人事の全体像」を具体的に見ていきましょう。人事は、たくさんの領域が複雑に絡み合って成り立っています。

人事を構成する5つの主要領域

人事を大きく分けると、以下の5つの主要領域があると考えられます。

- 経営理念領域: 企業のパーパス、ミッション、ビジョン、バリューなど、企業の根幹となる理念を策定し、浸透させる領域です。

- 人事制度領域: 評価制度、報酬制度、等級制度など、社員の処遇や育成の基準となる仕組みを作る領域です。

- 人事管理領域: 労務管理、給与計算、勤怠管理など、日々の社員の管理業務を行う領域です。

- 人材フロー領域: 採用、配置、異動、退職など、社員の入社から退職までの流れを管理する領域です。

- 人材育成領域: 研修、OJT(On-the-Job Training)、キャリア開発支援など、社員のスキルアップや成長を促す領域です。

これらの領域はそれぞれ独立しているのではなく、密接に関連し合っています。

例えば、人事制度における評価制度は、社員の成長を促すためのものですが、その成長を具体的に支援するのが人材育成領域の教育制度です。

評価で「ここを改善しよう」と気づきを得たら、それを補完する教育が提供される、というように連携しているのです。

また、給与制度は、労働時間管理や時間外手当と深く関連しますし、採用・配置・異動といった人材フローは、企業の理念実現に直結します。

人事担当者は、これらの全体像を常に意識し、各領域がどのように関連し、影響し合っているかを理解しておくことが非常に重要です。個別の制度だけを見ていては、真に機能する人事は構築できません。

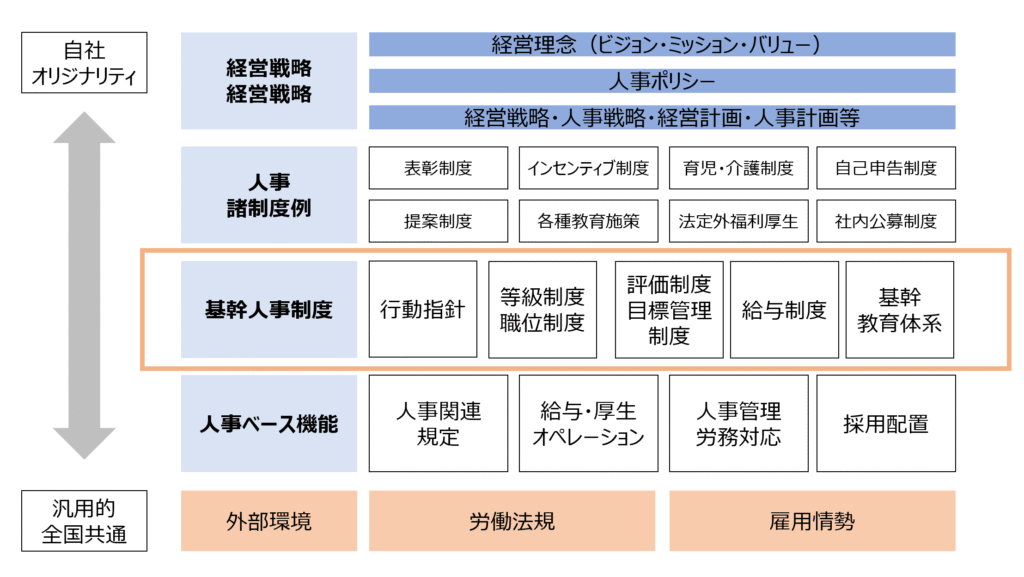

人事制度の階層と「基幹人事制度」の重要性

次に、人事の制度や機能を別の視点から整理してみましょう。人事業務には、会社独自の「オリジナリティ」が求められる部分と、どの会社でも共通して対応すべき「ルール」の部分があります。

以下の図を見てください。

図の上に行くほど、各社ごとの「オリジナリティ」や「個性」が色濃く反映される部分です。一方、下に行くほど、全国共通の労働法規や雇用情勢など、企業が共通して対応しなければならない「ルール」の部分になります。

「人事ベース機能」は、人を雇っている会社であれば、規模の大小に関わらずほぼ必ず備わっているべき機能です。給与計算や勤怠管理など、会社が存続する上で欠かせない土台となる部分ですね。

そして、私たちが今回特に注目したいのが、太い罫線で囲んだ「基幹人事制度」の部分です。これは、行動指針、等級制度・職位制度、評価制度・目標管理制度、給与制度そして基幹教育体系の5つを指します。これらは、社員のキャリアパス、成長、そしてモチベーションに直接関わる、人事の最も重要な骨格となる制度です。

- 等級制度: 社員の役割や能力に応じて階層を定める仕組み。

- 評価制度: 社員の業績や行動を評価し、フィードバックする仕組み。

- 報酬制度(給与制度): 評価結果に基づいて、給与や賞与などを決定する仕組み。

テレビや雑誌で「あの会社はこんな面白い制度を始めた!」と話題になるような制度は、「人事諸制度例」に当たるものがほとんどです。

私はこれを「おもしろ人事」と呼んでいます。

もちろん、これらのユニークな制度も素晴らしいものですが、多くの会社を見てきた中で感じるのは、真に機能している「おもしろ人事」の裏には、必ず「基幹人事制度」がしっかりしている会社である、ということです。

逆に言えば、この「基幹人事制度」がしっかりしていない状態で、いくら魅力的な「おもしろ人事」を導入しても、それはまるで「砂の上の楼閣」のように、すぐに機能しなくなり、「いつの間にかなくなった制度」になってしまうことが多いんです。

だからこそ、人事の仕事に携わる私たちは、まずこの「基幹人事制度」をしっかりと理解し、構築し、運用することの重要性を肝に銘じるべきです。

この土台が盤石であればこそ、その上に様々なユニークな制度を積み重ね、社員が生き生きと働ける環境を築くことができるのです。

人事の仕事のやりがいとこれから

ここまで、人事の目的と全体像について見てきました。人事の仕事は、企業の成長を支え、社員一人ひとりの成長を後押しする、非常に責任が大きく、同時にやりがいのある仕事です。

人事の仕事で得られる喜び

人事は、単なる事務作業ではありません。社員の入社から退職まで、様々なライフステージに寄り添い、サポートします。

会社の未来を担う人材を採用できた時の喜び

社員が成長し、活躍する姿を間近で見られる喜び

社員が抱える悩みを聞き、解決に導けた時の安堵

より良い制度を構築し、会社全体が活性化するのを感じる喜び

これらの経験は、人事の仕事ならではの大きなやりがいとなるでしょう。

会社と社員、双方のベクトルを合わせるという人事の目的を常に意識することで、あなたの仕事はさらに輝きを増すはずです。

常に学び、変化に対応する人事

社会の変化はめまぐるしく、働き方や労働に関する価値観も常に変化しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、ダイバーシティ&インクルージョンへの対応、ハラスメント対策、健康経営など、人事が取り組むべき課題は山積しています。

人事の仕事に終わりはありません。

常に新しい情報をキャッチアップし、学び続け、会社の状況や社会の変化に合わせて柔軟に対応していく力が求められます。

大変なことも多いかもしれませんが、それだけ成長できる機会も多い、魅力的な仕事だと言えるでしょう。

さいごに:人事は「人と組織の未来を創る」仕事

今回は、人事の「目的」と「全体像」について、ご紹介しました。

人事の仕事は、企業理念の実現を目指し、社員一人ひとりの成長を支援することで、会社とそこで働く人々のベクトルを合致させていく、非常に重要な役割を担っています。

そして、その土台となるのが「基幹人事制度」であることもご理解いただけたかと思います。

もしあなたが今、人事の仕事をしていて悩んでいることや、これから人事を志す上で不安なことがあれば、ぜひ今日の話を思い出してみてください。

人事の仕事は、会社の未来、そしてそこで働く人々の未来を創っていく、とても意義深く、やりがいのある仕事です。

これからも一緒に、人事業務を通じて、会社と人、双方の成長を支えていきましょう。

コメント