ITエンジニアの採用って、本当に大変だよね…

人事や採用担当の皆さんは、日々そう感じているのではないでしょうか?

大手IT企業や有名メガベンチャーのように「採用に強い会社」であればまだしも、そうでない企業はまさに苦戦の連続だと思います。一定数の上場企業でも新卒や中途採用に苦戦している時代です。

なぜITエンジニア採用はこんなにも難しいのでしょうか?

その答えは、現在のIT人材市場の特殊な状況と、それを取り巻く企業の環境にあります。

この記事では、ITエンジニア採用の現状と、採用を成功させるために人事が押さえておくべきポイントを、解説していきます。

ITエンジニア採用市場の「今」を肌で感じる

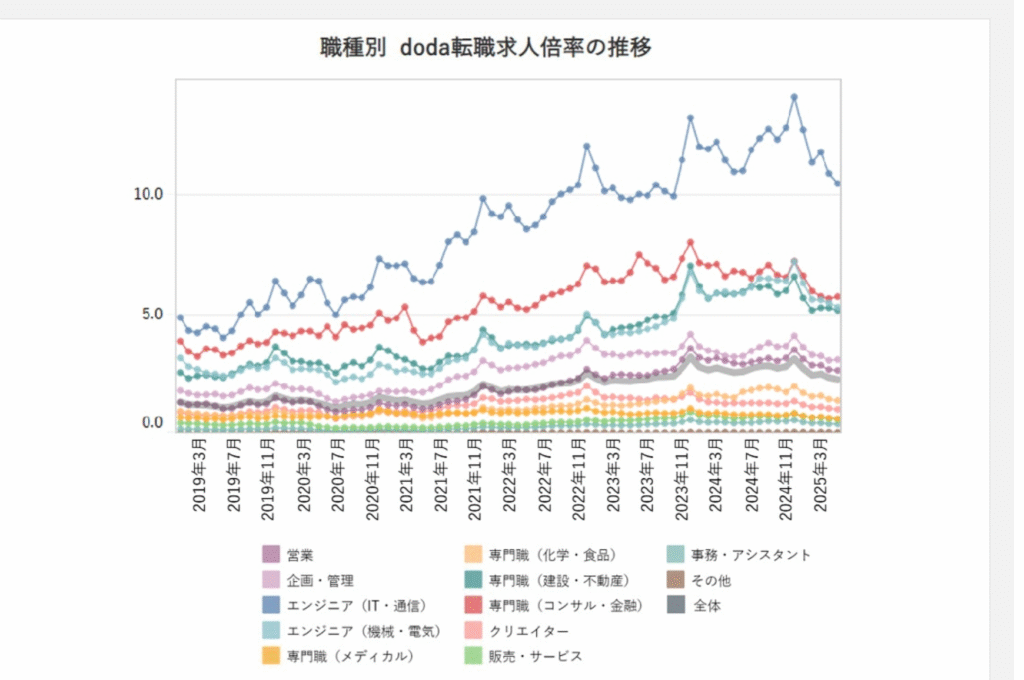

まず、ITエンジニアの採用市場がどんな状況にあるのか、具体的なデータを見ていきましょう。

深刻なITエンジニア不足の現状

IT人材の不足は、もはや周知の事実ですよね。

厚生労働省が2024年に発表した「IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業」によると、2030年には最大で約80万人ものIT人材が不足すると予測されています。この傾向は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、さらに顕著になっています。

(背景)

厚生労働省 「IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業」

我が国の労働市場においては、少子高齢化に伴う生産年齢人口や新規学卒者数の減少が進んでおり、今後労働力の供給に制約が生じることが想定される。特に、近年では、IT関連市場は急速に成長しており、人材不足についても指摘されているところである(経済産業省が行った今後のIT人材需給の推計によると、企業におけるDXの推進等を背景として、IT人材の供給は2030年までに最大80万人程度不足すると推計されている。)。

また、現在、我が国の外部労働市場における労働移動は他国と比較すると低い水準にあるが、人手不足にある中、成長産業・企業に貴重な労働力が移動することは、マクロ経済全体の生産性を向上させ、ひいては我が国の経済成長や賃上げに寄与することも期待されるが、転職者にとっては、労働移動により賃金等の処遇向上を伴うことが期待される。

高騰する求人倍率と採用競争

ITエンジニアの需要が高まる一方で、供給が追いついていないため、求人倍率は高まる一方です。

パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」の「転職求人倍率レポート」によると、2024年5月のIT・通信全体の求人倍率は7.98倍となっており、全職種平均(2.68倍)と比較しても非常に高い水準です。

特に専門性の高いITエンジニア、例えばAIや機械学習の領域で使われるPythonエンジニアなどは、さらに高い求人倍率になる傾向にあります。

レバテックキャリアの2024年5月の「ITエンジニア転職市場レポート」によると、Pythonの求人倍率は20倍超となっており、特定の技術を持つエンジニアの争奪戦がいかに激しいかが伺えます。

私もAI系のエンジニア採用を行っておりますが、未経験の募集はかなり多いですが、プロジェクトの希望に沿う方からの応募はかなり少ないです。。

このような状況は、複数の人材紹介会社が新規申し込みを一時停止したり、紹介をさばききれなくなったりする原因にもなっています。

採用の難易度が上がった背景

2015年以前は、今ほどITエンジニアの採用は難しくありませんでした。

就職氷河期の延長で、企業の採用活動は比較的優位に進められた時代があったのです。

しかし、現在はITエンジニアが「売り手市場」のど真ん中。

企業は市場感を正しく理解し、採用戦略、待遇、そして彼らが活躍できる環境整備まで、会社として全力で取り組まなければ、採用はもはや困難です。

自社は「選ばれる企業」になっているか?採用担当者の視点から考える

ITエンジニア採用を考える上で、まず私たち自身に問いかけるべきことがあります。

それは、「自社はITエンジニア採用担当者すら採用できる企業になっているか?」という点です。

採用担当者から見た企業の魅力

2021年頃から、ITエンジニア採用担当者の争奪戦もヒートアップしています。

採用担当者は、自身の待遇だけでなく、入社後にITエンジニアを十分に採用できるだけの会社のバックアップ体制があるか、「仕事のしやすさ」「採用のしやすさ」を重視します。

残念ながら、「ITエンジニア採用の専任者が来たから、もう丸投げで大丈夫!」と考えてしまう企業も少なくありません。しかし、これでは採用担当者が孤立し、結果的にITエンジニア採用も滞ってしまいます。

皆さんの会社ではITエンジニア採用をするための担当者の募集をかけた際に、エンジニア採用の経験がある経験者の応募は来ていますか?加えて、その方からの入社意欲は高いでしょうか?

もし「そうではない」という会社であるなら、採用担当者が活躍できるよう、以下の点を改めて確認してみましょう。

- 自社のITエンジニア採用における立ち位置はどこか?

- ネームバリュー、事業内容、企業規模など、客観的に見て自社がITエンジニアにどう映るのかを把握することが重要です。

- 採用にあたって、ヒト・モノ・カネの支援をする準備はあるか?

- 採用活動に必要な人員、ツール、予算がきちんと確保されているか。

- 自社の支援体制と市場におけるポジショニングを差し引いたときに、採用予定の担当者がどうにかできるレベルかどうか?

- 無謀な採用目標を立てていないか、現実的な目標設定ができているか。

他社のIT企業に勤める採用担当の方とお話した際に、以下のことを話していました。

経験者のエンジニア採用をする際の一人当たりの予算は60万円です。

新卒のエンジニア採用は50万円です。

これでも採用数を確保する事は可能だと思いますが、話していた要件の人が取れるとは正直思いませんでした。

新卒でも一人100万円超える時期であるため、その要件の半分くらいの能力でしたら採用獲得ができると思いますが中々大変ですね。。

採用予算と人材紹介フィーの現実

採用予算、特に人材紹介会社に支払う人材紹介フィーは、ITエンジニア採用の「本気度」を示すバロメーターでもあります。

求人にもよりますが、ITエンジニアの人材紹介フィーの下限相場は想定年収の40%程です。

企業によっては、人材紹介会社との契約時にフィーを値切り、25%で契約できたと喜ぶケースも見受けられます。

しかし、これは危険な行為です。人材紹介会社からすれば、フィーの低い求人は優先順位が下がります。

自社の営業担当が良い条件の顧客を差し置いて、悪い条件の顧客の受注をしてきたら怒りますよね?

構造はそれと同じです。

エンジニア採用単価は年々上昇していることを理解し、採用担当者が動きやすいように、そして魅力的な人材を紹介してもらえるように、適切な予算を確保する姿勢が企業には必要不可欠です。

採用成功のために見直すべき「内側」の準備

市場の状況と採用担当者の視点を理解したら、

次は自社の「内側」に目を向け、ITエンジニアが「ここで働きたい!」と思える環境を整えていくことが大切です。

なぜ内製化を目指すのか?目的を明確にする

「採用を内製化しよう!」という動きは素晴らしいのですが、その目的が明確でないと、予算やリソースが分散し、かえって非効率になってしまうことがあります。

例えば、

なんとなく内製化が流行っているから

コスト削減のため

といった曖昧な理由で内製化を進めても、効果は期待できません。

内製化は、単に採用手法を変えるだけでなく、ITエンジニア組織を社内に根付かせ、文化を形成していくことに繋がります。

なぜ採用を内製化しようとしているのか、その目的をクリアにしておくことで、社内の協力も得やすくなりますし、適切な戦略を立てることができます。

給与と待遇:ITエンジニアを大切にする「本気」を示す

「ウチのプロダクトには魅力があるから」「やりがいがあるから」と、給与や待遇を相場より低く提示したり、長時間のみなし残業を設定したりしていませんか?

2014年頃までは、そうした条件でもプロダクトの魅力や社会的意義がITエンジニアの心に響き、採用できた時代もありました。

「他社より低い提示でも来てくれたらガッツがある」として内定を出すことを推奨していた企業すらあったほどです。

しかし、2015年以降のITエンジニア売り手市場では、このロジックは一切通用しません。

もし採用できたとしても、フリーランス化のための実績づくりだったり、すぐに辞めてしまう未経験の人材ばかりになってしまう可能性が高いです。

ITエンジニアは、自身のスキルに見合った正当な評価と報酬を求めています。彼らを本当に大切にしようとする気持ちは、具体的な給与提示や福利厚生に現れます。

就業規則:リモートワーク・副業の導入状況は?

現在のITエンジニア採用において、リモートワークと副業は、もはや前提条件となりつつあります。多くの採用媒体で、求職者が企業を検索する際の条件としてこれらが含まれていることからも、その重要性が分かります。

これらをNGにしてしまうことは、特に経験豊富なITエンジニアが自社の求人を見つける機会を大きく減らしてしまうことを意味します。

また、フレックスタイム制も、育児中の世代などからは依然として高い需要があります。

もし、リモートワークや副業を制度としてまだ導入していないのであれば、自社に導入できる余地がないかを真剣に検討すべきです。完全にNGというスタンスでは、採用で確実に苦戦することになるでしょう。

自社の「売り」を明確にする

ITエンジニアに選ばれる企業になるためには、自社の「売り」は何なのかを明確にすることが非常に重要です。

スカウト、面談、オファー、面接…あらゆる採用の場面で、自社のミッション・ビジョンから始まり、魅力を熱く語る必要があります。特にミッション・ビジョンは、現場の社員がボトムアップで決めるものではなく、経営層が責任を持って決定し、社内に浸透させる必要があります。

経営層がミッション・ビジョンや自社の売りを明確にせず、組織内での浸透も浅い企業では、イノベーションを起こせるようなITエンジニアの採用は難しい傾向にあります。

ITエンジニアは、単なる作業者ではなく、会社のビジョンを共に実現するパートナーとなることを望んでいます。彼らの心を掴むためには、自社の魅力を言語化し、一貫して伝えることが不可欠です。

採用を成功させるための組織全体での取り組み

ITエンジニア採用は、人事や採用担当だけの仕事ではありません。経営層、現場のITエンジニア、そして全社員が一体となって取り組むべきテーマです。

経営層と現場の「温度感」を合わせる

役員がITエンジニア組織に期待していることと、現場のITエンジニア組織(特にトップ)が抱いている思いが、まったく違うケースが多々あります。

例えば、役員がDXなどの改革を焦っている一方で、国内におけるデータ優位性があることを知っている現場のITエンジニア組織のトップは、改革の必要性を感じていない、といったケースも耳にします。

時には、影響力の強い部署が他社優位性に安住し、会社代表よりも発言権が強くなってしまい、改革の壁となることもあります。

改革を進める前には、経営層の間で「なぜその改革が必要なのか」を言語化し、社内のキーパーソンに腹落ちさせておくことが不可欠です。このプロセスを怠ると、外部のコンサルタントを入れたり、鳴り物入りのヘッドハントを行っても、彼らの能力を十分に活用できないでしょう。

ITエンジニアが活躍できる場を提供するためにも、経営層と現場の意識のギャップを埋め、共通の目標を持つことが重要です。

現実的な「採用目標」を設定する

採用予算を組む際、どうしても「半年でN人採用必達」のような具体的な目標を掲げたくなりますよね。しかし、現在の採用市場では、会社からの手厚いバックアップがあったとしても、このような目標達成は非常に厳しいのが現実です。

人事が採用目標人数を達成するために、現場が望まないスキルレベルの低い人材や、人物面に問題がある人材を入社させてしまうケースも残念ながら存在します。しかし、真っ当な開発組織であれば、ITエンジニアの「数」よりも「質」を重視します。

かつてITエンジニアの大量採用で有名になった企業でも、現場からは「数より質」「半分の人数で十分だった」といった嘆きの声が聞かれるほどです。

現実的な採用目標を設定するためには、まず改革対象となるITシステムを扱っていて、自社内開発組織を俯瞰している社員に「どのレベルの、どういったスキルセットの人員が何名程度必要なのか」をヒアリングするようにしましょう。

もし社内にそうした社員がいない場合は、現在の問題を棚卸しするために外部のコンサルタントを入れて状況整理をすることも有効な手段です。

まとめ:ITエンジニア採用は「会社の未来を創る」投資

ITエンジニア採用は、単に不足している人材を補充する作業ではありません。

それは、企業の未来を創るための重要な「投資」だと考えるべきです。

現在の厳しい市場環境の中でITエンジニアに選ばれる企業となるためには、市場の現状を正しく理解し、採用担当者への十分なサポート、魅力的な待遇、そして何よりもITエンジニアを大切にする組織文化の醸成が必要です。

この記事が、皆さんのITエンジニア採用の課題解決の一助となれば幸いです。一緒に、ITエンジニアが輝ける未来を創っていきましょう!

コメント