ITエンジニアの採用って、何から手をつければいいの?

結局、うちの会社にどんなエンジニアが合うんだろう?

そんな風に悩んでいませんか?

ITエンジニアは、今やどの企業にとっても欠かせない存在。

ITの採用市場はまさに「売り手市場」で、優秀なエンジニアを獲得するのは至難の業ですよね。

本記事では、そんな皆さんの悩みを解決するために、自社に合ったITエンジニア像を具体的に設定する方法から、社内のエンジニアを巻き込んで採用を成功させるための秘訣まで、私の経験を交えながらたっぷりお伝えしていきます。

採用は、決して人事だけの仕事ではありません。

特にITエンジニアの採用は、彼ら自身の協力なしには語れないんです。

「よし、やってみよう!」と前向きな気持ちになっていただけたら幸いです。

それでは、一緒に考えていきましょう!

なぜ今、「自社のITエンジニア像」が重要なのか?

ITエンジニア採用の第一歩は、「どんなエンジニアが欲しいのか」を明確にすることです。

これが曖昧だと、せっかくの採用活動も空回りしてしまいます。

昔ながらの採用基準や、なんとなくのイメージで候補者を見てしまうと、本当に自社に必要な人材を見逃してしまうことも。

「ハロー効果」に惑わされないITエンジニア採用の真実

皆さんは「ハロー効果」という言葉をご存知でしょうか?

「ハロー効果」とはある一面が際立っていると、その人の他の面も良い方向に評価されてしまう心理現象のことです。

ITエンジニア採用の世界にも、実はこのハロー効果が潜んでいるんです。

たとえば、「有名企業出身」「有名サービス開発経験あり」といった経歴は、確かに素晴らしい実績です。

でも、それ以上に私たちを無意識のうちに惑わせるのが「経験年数」という暗黙のハロー効果かもしれません。

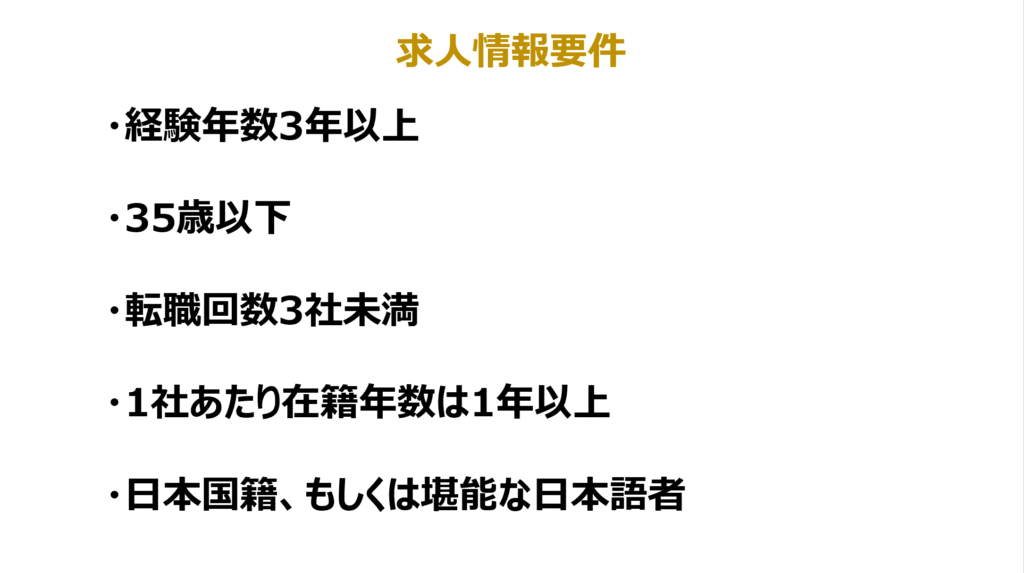

以前、ITエンジニアが今ほど売り手市場ではなかった頃には、こんな求人条件をよく見かけました。

これらの条件を満たすITエンジニアなら、きっと自社に定着して活躍してくれるだろう、という期待が企業側にはありました。現在でもこれを意識する経営層や求人広告をよく見ますよね。。

しかし、今の市場でこの条件で候補者を探してみると、残念ながら対象者はほとんど見つかりません。

これは、IT業界全体の変化と、エンジニアのキャリアに対する価値観が大きく変わったことを示しています。

時代は常に動いています。

だからこそ、表面的な情報だけでなく、自社の未来を共に創り上げてくれる真のITエンジニア像を深く掘り下げていく必要があるんです。

「年齢」で区切らない!多様なITエンジニアを受け入れる視点

ITエンジニア採用を考える上で、特に見直したいのが「年齢」に対する考え方です。

「ITエンジニア35歳定年説」はもう古い?

かつて「ITエンジニア35歳定年説」という言葉が囁かれていた時代がありました。

これは、2000年代頃までの「きつい」「汚い」「危険」とまで言われた過酷な労働環境が背景にあったと考えられます。

能力がどうこうというよりは、体力の限界が先にきてしまう、そんな状況があったのかもしれません。

当時の新卒一括採用や終身雇用型のSIerなどでは、35歳を境に営業や上流工程へシフトするという流れが一般的で、プログラマーとしては35歳まで、という風潮ができていたとも言えます。

しかし、今のIT業界はどうでしょうか?

多くの職場がホワイト化し、リモートワークも一般的になりました。随分とIT業界はクリーンで働きやすい環境に変わってきています。

体力的な問題でエンジニアとしてのキャリアを諦める必要は、かなり少なくなったと言えるでしょう。

また、「ITエンジニア35歳定年説」を唱えていた人たちのボリュームゾーンが、今や35歳を優に超え、自分たちが定年を気にする年齢でなくなったために、興味を失って言わなくなった、という側面もあるかもしれませんね(笑)。

こうした現状を踏まえると、労働環境がホワイトになった現在のIT業界では、年齢制限を設けることに意味はほとんどありません。

真剣にITエンジニア採用を考えている企業は、年齢に関する条件は撤廃し、スキルや経験、そして意欲を重視するべきだと私は考えています。

加えて、色々なIT企業の人事担当者とお話したことがありますが、経営層が若い人ではないとだめだといって、年齢制限を設けている企業も一定数ありますが、そういう企業に多いのが離職率が高く、平均勤続年数が短いです。

正直そのような状況なら若手以外の採用ができるとは思いませんが、年齢層を広げて試して見ればよいのにと私は感じてしまいます。

ミドル(40代以上)のITエンジニアが持つ可能性

エン・ジャパンが運営する『ミドルの転職』の調査(「ミドルの面接で面接官がが見ているポイント」について (2018年版))によると、企業が面接で重視する点として、専門職種の知識・経験だけでなく、コミュニケーション能力、人柄、柔軟性、適応力、主体性が挙げられています。

これはつまり、年齢に関わらず、企業が求める「現役感」があり、柔軟性も持ち合わせているミドルエンジニアを採用する企業が増えているということです。

もちろん、ミドル層のエンジニアを受け入れる際には、少しだけ注意しておきたいこともあります。

若手のエンジニアにヒアリングしていると、「ミドルの方はなんとなく怖いイメージがあって話しかけにくい…」といった本音が出てくることがあります。

特に今のZ世代には、「マウンティング」に対する苦手意識が強い傾向があるようです。

小難しい顔をして他人を寄せつけないようなミドルエンジニアは、どうしても近寄りがたく見えてしまうかもしれませんね。

「話しかけても大丈夫」な雰囲気を出すよう、ミドル層のエンジニアにも求めることができれば、大きな問題にはならないでしょう。

年齢や経験に関わらず、お互いを尊重し、活発にコミュニケーションが取れるチーム作りが、これからのITエンジニア採用には不可欠です。

採用成功の鍵は「ITエンジニアの巻き込み」にあり!

ITエンジニアの採用は、人事採用担当者の方の力だけではどうにもならない部分が非常に大きいです。経営層を含めた全社での協力体制が不可欠だと、私は常々感じています。

特に重要なのが、自社に所属しているITエンジニアを積極的に採用活動に巻き込むことです。

彼らこそ、候補者が一番知りたい「会社のリアル」を語れる存在だからです。

しかし、ここにはいくつかの注意点があります。

採用に巻き込む際の注意点

採用活動では、面接などで候補者の気持ちを引き出し、自社への訴求をしなければなりません。

しかし、会社に対して気持ちが離れてしまっている状態のエンジニアが面接官を務めるのは、非常にリスクが高いです。

候補者から「なぜ(面接官のあなたは)この会社を選んだのですか?」と質問された時、言葉に詰まってしまうケースがあります。

これをきっかけに心理的に疲弊していき、最悪の場合、退職に繋がってしまう面接官もいるのです。

面接官が「あなたが本当にやりたいことは何ですか?」と求職者に質問を重ねた結果、面接官自身が「自分自身はどうだろうか?」と立ち返り、急に自分探しの旅に出てしまう…なんてことも、実はあったりします(笑)。

こうした悲劇を防ぐためにも、面接官のメンタル状態を常に気にかけることが重要です。

気持ちが不安定になっていることが分かれば、たとえ面接の予定が組まれていたとしても、無理せず面接官の交代を検討しましょう。

この事前対策を怠っていると、候補者も面接官も、両方を失うという最悪の事態になりかねません。

どんなITエンジニアを面接官に選ぶべき?

面接官を選ぶ際には、以下の点を意識しましょう。

対人コミュニケーションが苦痛でない人を選ぶ

技術トークでアピールするにしても、技術的な判断をするにしても、人と話すことが苦痛なITエンジニアを面接官に選任するのは避けましょう。候補者も「この面接官は、対人コミュニケーションが苦手なのかも…」という雰囲気は敏感に感じ取ります。 X(旧Twitter)やSlackでは積極的にメッセージを送る人であっても、それは「面接で求められる対人コミュニケーション力」とは限りません。対面でスムーズに会話できる人を選びましょう。

退職を考えていない人を選ぶ

先ほどもお伝えしましたが、退職が頭をよぎっている時に候補者から「〇〇さんはどうしてこの会社を選んだのですか?」と質問されてしまうと、その質問が面接官自身の退職への後押しにつながる場合があります。 これを防ぐために、上長は定期的に1on1などの面談を行い、面接官を継続して依頼できるかを確認する必要があります。疲れている素振りを見せていたり、残業が増えていたり、実務の進捗が芳しくない場合は、エンゲージメントが低下していることを想定し、面談設定後でも極力交代の調整を検討しましょう。

事前準備が成功を左右する!面接練習と面接官研修の重要性

ITエンジニアに採用活動へ参加してもらう前に、面接に関する研修を事前に実施しておくことは必須です。

多くのITエンジニアは、普段の業務で面接官をする機会はほとんどありません。

「面接で何を聞いていいのか」「質問にどう答えていいのか」が分からないのが普通です。

手掛けている業務の中には、プレスリリース前の新規事業や情報統制があり、面接で話せない事柄もあります。ここでトラブルを起こしてしまうと、面接官を引き受けてくれたエンジニアたちの心象が悪くなってしまいます。

また、面接官としてのマナーについてもインプットが必要です。

オフライン面接だけでなく、オンライン面接でのマナーもインプットするべきですね。候補者に不快な思いをさせないレベルのマナーは最低限必要です。

目の前の候補者が、将来の自社の顧客になる可能性も踏まえ、面接を気持ちよく終えるテクニックや言い回し、その前提となる心構えを浸透させておきましょう。

面接官に採用KPIとして内定承諾者数を課す企業も少なくありませんが、KPI達成のために虚偽の情報を勝手に話し、入社後にトラブルに繋がるケースもあります。こうした面接官は、自社のレピュテーションリスクを避けるためにも、採用現場から外すべきです。

そして、面接終了間際や直後に候補者にアンケートを配布し、面接体験を回収することも、面接品質を担保する観点から非常に有効です。近年では、オンライン面接の様子を録画し、振り返りを行う企業も出てきています。

「技術」よりも「事業」と「コト」で訴求する

事前研修を徹底しておかないと、面接に立ったITエンジニアが自身の技術力披露に終始するケースがあります。

仮にこのケースで採用できた場合、2つの展開が考えられます。

「ヒト」でフックした場合の離職リスク: その面接官(例えばCTO)が退職すると、採用された人材も辞めてしまう、というケースです。採用した社員・部下を引き抜いていくことがよくありますが、これが最も最悪なケースです。

入社後のミスマッチ: 新卒の場合はインターン中に「思ったより大したことがない」「他社のほうがすごい」と思われた場合、その候補者は離職や内定辞退をしてしまう展開になります。

これらを防ぐために、以下の対策を取っておきましょう。

全社で基本となるシナリオを用意する: 会社のビジョン、事業の魅力、チームの文化など、どの面接官も共通して伝えられるメッセージを準備します。

自社のウィークポイントを認め、面接で大きく見せすぎない: 良い面だけを強調するのではなく、正直に課題も伝えることで、信頼関係が築けます。

「単一のヒト」でフックするのではなく、グループや事業の魅力に寄せていく: 特定の誰かに依存するのではなく、チーム全体や事業そのものの面白さを伝えることで、より強固なエンゲージメントに繋がります。

ITエンジニアの負担を減らす!面接設定の工夫

採用活動に協力してくれるITエンジニアへの配慮は、彼らのモチベーション維持に直結します。

面談・面接回数の偏りをなくす

面談や面接の設定回数が特定の人に偏らないように気を配りましょう。

面接を依頼しやすいITエンジニアに集中させてしまうと、彼らが疲弊してしまいます。

ITエンジニアとしての通常業務にも影響が出るため、週の上限面接数を設定することをおすすめします。

これにより、特定のエンジニアへの負担が集中するのを防げます。

面談・面接の時間帯を考慮する

面談・面接の時間帯設定はかなり重要です。

候補者の予定ありきで日時調整を進めることが多いため、ITエンジニアに同席を依頼する場合、彼らの本業である開発にかける時間を圧迫してしまい、負担になりやすいです。

ITエンジニアからすると、作業時間の真ん中に面接を設定されると「集中力が切れる」と不満につながりやすいでしょう。依頼するITエンジニアと、通常業務の集中力が切れている時間帯(例えば、集中タイムの前後は避けるなど)を相談しながら決めるようにしましょう。

また、業務時間外の面接は残業に該当するため、最もセンシティブなトピックです。

一般的な中途の候補者は、就業後の19時以降の面接を希望することが多いですよね。新卒採用の場合でも、学生のインターンの都合や授業の都合で、稀に業務時間外の面接になることがあります。

この業務時間外の面接に対して、コアタイムを設けているフレックス、あるいはフルフレックスの勤務体制が実に相性が悪いのです。

もし「フレックスなので面接に合わせて勤務します」と言ってくれるITエンジニアがいたら、それは非常に貴重な存在なので、ぜひ重宝するようにしましょう(笑)。

みなし残業制の場合は、企業側が積極的に残業を追加しているように見えてしまうリスクもあります。これから入社する(かもしれない)人材に対しての投資を惜しまない一方で、在籍している社員からは「釣った魚には餌をやらない」ように見えてしまうと、面接官の退職リスクに繋がります。

これらの問題に対し、2つの方法で解決することが可能です。

- 1週間や1ヶ月あたりの面接可能時間を、あらかじめエンジニアから出してもらう方法 開発スケジュールを見積もる際にも、面接対応が可能な最長の時間が事前にわかるため、無理のない範囲で協力してもらいやすくなります。

- 社内の共有カレンダーに「面接対応可能」という予定をITエンジニアに入れてもらう形式 人事採用担当者には、その枠内で原則調整してもらうようにします。これにより、エンジニアは自身の業務に集中しつつ、協力できる時間を明確にできます。

採用活動の質を高めるための取り組み

採用は、ただ人数を集めるだけではありません。質を高めるための工夫も必要です。

面接官同士で合否のジャッジラインを共通化する

合否のジャッジラインを人事・面接官同士で揃えたり、次の面接官に繋げる際の連携をしたりすることも必要です。

連携についてですが、例えば業務時間外に面接を設定したにも関わらず「どうしてこの人を通したの?」というような候補者を通してしまうと、今後、採用業務を依頼する上での信頼関係が揺らいでしまいます。

また、面接ではよくあることですが、候補者のドタキャンもストレスの原因になります。

候補者が来ない場合に備えて、「遅れてもN分は待つ」「ドタキャンをN回した人は選考から外す」「人事で再度預かる」などのルールを事前に決めておきましょう。これにより、面接官が感じるストレスを軽減できます。

「内定承諾」を称える文化を形成する

採用が成功した後の話になりますが、自社の何がよかったのか、どういう点が響いたのかをポジティブに共有する文化を作っていきましょう。

内定承諾報告とともに投稿できるSlackチャンネルなどで、スタンプやコメントで称える雰囲気とセットにできると、社内に良いムードが生まれます。採用活動に協力してくれたエンジニアたちのモチベーションアップにも繋がりますね。

採用活動の承認と評価への組み込み

ITエンジニアが採用活動に関わるということは、彼らにとっても、キャリア上、非常にプラスになります。人前で話す機会、会社の魅力を言語化する経験、採用視点でのスキル評価など、彼らにとっても意味のある活動という側面はあります。

しかし、真の意味でITエンジニアを採用活動に巻き込むには、経営層や上長からの明確な承認と適切な評価が不可欠です。

まずはITエンジニアが採用活動に参加することを、上長が心から承認することが大事です。「本来の業務を犠牲にして、採用業務に携わっている」と捉えている上長がいる場合は、良い採用などできるはずがありません。良い採用をしたいのであれば、それは未来への「投資」として、部下の時間を割くことを承認すべきです。

採用についてITエンジニアの協力を得られた場合であっても、採用活動に対して何かしらの評価を残さなければ、そのITエンジニアはただのボランティアとなってしまいます。評価のタイミングで、何かしら面接官としての功績を記載し、上長が認めるのが良いでしょう。

採用において、入社はゴールではありません。入社後、定着し、そして活躍してもらうことが真のゴールです。

ややロングタームではありますが、採用実績を評価するタイミングは、入社後半年〜1年経過してからの定着率や、入社者の活躍を見てからが現実的だと、私は考えています。

まとめ:自社に合ったエンジニア像を明確にし、チームで採用を成功させよう!

ITエンジニアの採用は、企業を成長させるための重要な投資です。そして、その投資を成功させるためには、以下のポイントをしっかりと押さえることが大切です。

- 「求めるITエンジニア像」を具体的に設定する

- 表面的なハロー効果に惑わされず、本当に自社に必要なスキルや人物像を見極めましょう。

- 年齢制限といった古い考え方にとらわれず、多様な経験を持つエンジニアに目を向けましょう。特にミドル層のエンジニアは、技術力だけでなく、コミュニケーション能力や人柄など、組織を安定させる貴重な経験を持っていることが多いです。

- 社内のITエンジニアを「採用の仲間」として巻き込む

- 彼らの協力を得るためには、面接官のメンタルケアや負担軽減を怠らないことが重要です。

- 面接官研修を通じて、面接の質を高め、候補者に良い体験を提供できるように準備しましょう。

- 「ヒト」ではなく「事業」や「コト」で魅力を伝え、入社後のミスマッチを防ぎましょう。

- 採用活動を正当に評価し、文化として根付かせる

- 採用への貢献を適切に評価し、社員のモチベーションに繋げましょう。

- 採用成功を社内で称え合う文化を作ることで、次なる採用への良い循環を生み出せます。

ITエンジニア採用は、決して簡単な道のりではありません。しかし、人事の皆さんと社内のITエンジニアが力を合わせれば、必ず自社にフィットする素晴らしい人材と出会えるはずです。

この記事が、皆さんのITエンジニア採用活動のヒントになれば嬉しいです。

何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね! 一緒に頑張っていきましょう!

コメント