子育ては、子どもの将来への大きな投資です。学力や運動能力も大切ですが、それ以上に、子どもの心の成長や非認知能力を育むことこそが、変化の激しい現代を生き抜く本当の力となります。

今回は、スタンフォード大学などの研究機関が示す知見を交えながら、子どもの未来に大きな差をつける子育て習慣をランキング形式でご紹介します。それぞれの習慣がなぜ重要なのかを掘り下げ、すぐに実践できる具体的なヒントも豊富にご紹介していきます。

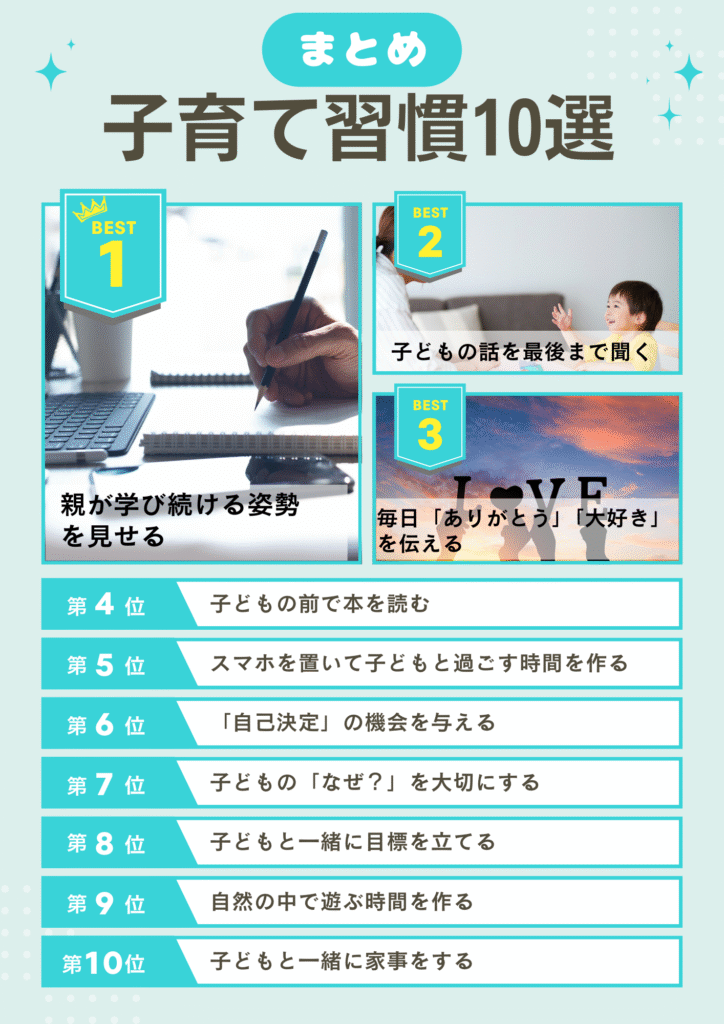

第10位:子どもと一緒に家事をする

子育てにおいて、家事は「お手伝い」ではなく、家族みんなで分担するものという意識を持つことが、子どもの成長に大きな影響を与えます。

家事を手伝う過程で、子どもは様々な能力を身につけていきます。

なぜ家事が重要なのか:自己肯定感・実行機能

デューク大学の公衆衛生学研究者であるリチャード・E・カントゥウェルは、家事を手伝う子どもは、そうでない子どもに比べて、責任感や自立心が高いことを明らかにしました。家事をすることで、子どもは「自分も家族の一員だ」という帰属意識を持ち、「家族のために貢献している」という自己肯定感を育むことができます。

また、家事の段取りを考えることは、「実行機能」を鍛える絶好の機会です。

目標を達成するために計画を立て、思考を柔軟に切り替え、感情をコントロールする能力のこと。

料理では、手順を考えたり、材料の分量を測ったりすることが、この能力を養うトレーニングになります。

今すぐできる具体的な実践法

- 料理を一緒に楽しむ:

- 2~3歳: 野菜を洗う、ちぎる、豆腐をスプーンですくうなど、簡単な作業から始めましょう。

- 4~5歳: 卵を割る、生地を混ぜる、調味料を測るなど、少し複雑な作業に挑戦させます。

- 小学生: 包丁を使わせたり、献立を一緒に考えたりすることで、計画性や創意工夫する力が育ちます。

- 「責任」を任せる:

- 自分の部屋の整理整頓、お風呂掃除、ペットへの餌やり、植物への水やりなど、子どもが責任を持つ役割を一つ決めてあげましょう。

- 遊びに取り入れる:

- 洗濯物を色や種類ごとに分ける「仕分けゲーム」や、お風呂のおもちゃを数えながら片付ける「お片付けカウントゲーム」など、家事を遊びとして楽しむ工夫を凝らしてみましょう。

第9位:自然の中で遊ぶ時間を作る

公園の遊具で遊ぶだけでなく、自然の中に身を置き、土や石、葉っぱなどに触れる機会を積極的に作りましょう。自然は、子どもの五感を刺激し、創造性を最大限に引き出してくれる最高の遊び場です。

なぜ自然が重要なのか:創造性・問題解決能力・集中力・注意欠陥・多動性障害(ADHD)の軽減

ペンシルベニア大学の心理学者、キャシー・ハーシュ=パセックは、自然の中での遊びを「オープンエンドプレイ(終わりがない遊び)」と呼び、子どもの創造性や問題解決能力、集中力を育む上で極めて重要だと述べています。

自然の中には、明確なゴールや遊び方が決まっていないため、子どもは自ら遊び方を見つけ出し、工夫する力を養います。

さらに、多くの研究で、自然と触れ合うことが注意欠陥・多動性障害(ADHD)の症状を軽減する可能性や、ストレスを和らげる効果があることが示されています。

今すぐできる具体的な実践法

- 「宝探し」で探究心を刺激:

- 「赤い葉っぱを見つけよう」「面白い形の石を探そう」など、簡単なミッションを与え、親子で自然の中を探検してみましょう。

- 五感をフル活用した遊び:

- 触覚: 裸足で芝生の上を歩く、砂や泥を触る、木の幹の感触を確かめる。

- 聴覚: 小鳥のさえずりや虫の声に耳を澄ます、風の音を聞く。

- 嗅覚: 土の匂いや花の香りを嗅ぐ、雨上がりの匂いを確かめる。

- 自然を素材にしたアート:

- 公園で拾った葉っぱや木の実、小枝を使って「自然の絵」を描いたり、貼り絵を作ったりしてみましょう。

- 仰向け大の字でリラックス:

- 自然の中でリラックスすることで心のバランスが取れやすくなります。その結果ストレス耐性を高めることが研究によって分かっています。

- キャンプやハイキング:

- 年に数回、長時間の自然体験を取り入れることで深いリラックス感や挑戦心、協力心、感受性や直観力が高まり、精神的な成長も促され家族の絆を深めることが出来ます。

第8位:子どもと一緒に目標を立てる

「夏休み中に本を10冊読む」「自転車に乗れるようになる」など、子どもと一緒に小さな目標を立てる習慣は、子どもの将来にわたる成長マインドセットを育む基盤となります。

なぜ目標設定が重要なのか:計画性・自己管理能力

スタンフォード大学の心理学者、キャロル・S・ドゥエック教授は、著書『マインドセット:「やればできる!」の研究』の中で、「成長マインドセット」の重要性を説いています。これは、知能や能力は努力次第で伸ばせると信じる心のあり方のこと。子どもが自ら立てた小さな目標を、段階的に達成していく経験は、挑戦する楽しさや、失敗から立ち直る力を育みます。

また、目標を達成するためには、計画を立てる能力が不可欠です。目標を細分化し、いつまでに何をやるかを具体的に考えることで、「計画性」や「自己管理能力」が自然と身についていきます。

今すぐできる具体的な実践法

- 目標を「見える化」する:

- 目標を紙に書き出し、達成度をチェックできるシートを作成しましょう。星のシールを貼ったり、色を塗ったりして、達成感を味わえるように工夫します。

- 目標達成を祝う:

- 目標を達成したら、家族みんなで「おめでとう!」と祝福したり、ご褒美を用意したりしましょう。達成した喜びを共有することで、次の目標への意欲が湧いてきます。

- 失敗を学びの機会にする:

- 目標を達成できなかったとしても、決して子どもを責めないこと。「どうしたらよかったかな?」と子どもと一緒に振り返り、次に向けての対策を一緒に考えましょう。

第7位:子どもの「なぜ?」を大切にする

子どもは、日々様々なことに「なぜ?」「どうして?」と疑問を投げかけます。この好奇心は、探求心の入り口であり、知識を深めるための原動力となります。

なぜ好奇心が重要なのか:思考力・問題解決能力

スタンフォード大学のキャロル・S・ドゥエック教授が提唱する「成長マインドセット」を育む上で、この習慣は欠かせません。子どもは、自分の疑問に親が真剣に向き合ってくれることで、知る喜びや学ぶ楽しさを感じます。また、すぐに答えを教えるのではなく、一緒に考えるプロセスを大切にすることで、自力で答えを見つけ出すための思考力や問題解決能力が養われます。これは、大人になってからも、未知の課題に立ち向かうための大切な力となります。

今すぐできる具体的な実践法

- 「なぜそう思う?」と問い返す:

- 子どもが質問してきたら、「どうしてそう思うの?」「どこからそんな風に考えたの?」と、子どもの考えをさらに引き出す質問をしてみましょう。

- 一緒に調べる楽しさを教える:

- 子どもが知らないことを尋ねたとき、親も「いい質問だね!一緒に調べてみようか」と、図鑑やインターネットを使って答えを探すプロセスを共有しましょう。

- 身近なもので好奇心を刺激:

- 「雨粒はどうして丸いの?」「どうして影は伸びたり縮んだりするの?」など、身近な現象について親子で話し合う時間を持つことも、子どもの好奇心を育むきっかけになります。

第6位:「自己決定」の機会を与える

自分で考えて行動し、その結果を受け入れる経験は、子どもの主体性や責任感を育みます。小さなことから、子ども自身に「自分で決める」機会を与えましょう。

なぜ自己決定が重要なのか:主体性・責任感・自己管理能力

ハーバード大学の研究でも、自己決定の機会が多い子どもは、自己管理能力や主体性が高い傾向があることが示されています。自分で選択し、その結果に責任を持つ経験を繰り返すことで、子どもは「自分にはできる」という自己効力感を高めていきます。これは、将来、困難に直面したときに、自力で道を切り開くための自信となります。

今すぐできる具体的な実践法

- 選択肢を提示する:

- 「今日の服はどっちがいい?」「夕食のお手伝いは野菜を切るのとテーブルを拭くの、どっちがいい?」など、子どもが選べる選択肢をいくつか用意してあげましょう。

- 失敗しても見守る:

- 子どもが自分で決めたことで失敗しても、口出しをせず見守りましょう。そして、失敗から何を学んだかを一緒に振り返る時間を作ってあげてください。

- 意見を尊重する:

- 家族で何かを決めるときは、子どもの意見にも耳を傾け、「〇〇ちゃんの意見もいいね」と尊重してあげることで、自分の意見を伝えることへの自信につながります。

第5位:スマホを置いて子どもと過ごす時間を作る

ついつい手に取ってしまうスマートフォン。子どもが話しかけているときに、無意識にスマホを触っていた経験はありませんか?

たった数分でも、スマホから離れて子どもと向き合う時間を持つことが、健全な親子の関係を築く上で非常に重要です。

なぜスマホを置くべきなのか:愛着形成・家族の信頼関係

ハーバード大学の脳科学研究によると、子どもの脳は、親との対話や、視線を交わすことで発達します。親がスマートフォンに集中していると、子どもは「自分は無視されている」や「距離を置かれている」と感じ、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌される可能性があります。子どもが話しかけているのにスマホに夢中になっていると、子どもは次第に親とのコミュニケーションに消極的になったり愛情表現がしづらくなると言われています。

これは、愛着形成を阻害する恐れがあることを示唆しています。スマホを置いて、子どもとアイコンタクトをしながら対話をすることは、子どもに「あなたは大切な存在だ」というメッセージを伝え、親子の間に安定した愛着関係を築くために不可欠です。この安定した愛着こそが、子どもが将来的に他者との信頼関係を築き、健全な自己肯定感を持つための土台となります。

今すぐできる具体的な実践法

- 「スマホ休憩」の時間を作る:

- 「夕食後の30分はスマホを触らない」「子どもと遊ぶときは、リビングにスマホを持ち込まない」など、家族でルールを決めましょう。

- 子どもとアイコンタクト:

- 子どもが話しかけてきたときは、顔を上げて子どもの目を見て、相槌を打ちながら話を聞きましょう。

- 「うん、うん」「それで?」と積極的に反応することで、子どもは安心して話すことができます。

- 「お散歩トーク」の時間を作る:

- 散歩中は、スマホをポケットにしまって、子どもが見つけたものについて話したり、今日の出来事について話したりする時間を作りましょう。

- 30秒間だけスマホを触らない:

- 忙しくてスマホ操作をしたい場合でも30秒間だけスマホを触らず子どもの話を聞いてあげましょう

第4位:子どもの前で本を読む

親が楽しそうに本を読んでいる姿は、子どもにとって最高の読書のきっかけになります。これは、ただ単に読み聞かせをするだけでなく、親自身の読書習慣が、子どもの読書習慣に繋がるという事実があります。これは子供は親の行動を模倣することで多くのことを学ぶからです。

なぜ親の読書が重要なのか:共感力・表現力・集中力・思考力

ニューヨーク大学の研究では、親が子どもに本を読み聞かせるだけでなく、親自身が読書を楽しんでいる姿を見せることで、子どもは言葉の多様性や表現の豊かさを吸収しやすいことが示唆されています。「読書は大切なこと」「本を読むのは面白い」「読書は楽しいもの」と感じてくれるのです。また、物語の世界に触れることは、他者の気持ちを想像する共感力や色々な言葉を学ぶことでの表現力を育む訓練にもなります。

さらに、読書は、子どもの集中力や思考力を高める効果も期待できます。物語の展開を予測したり、登場人物の気持ちを想像したりする過程で、子どもの脳は活発に働きます。

今すぐできる具体的な実践法

- 読書の時間を親子で共有:

- 「読書タイム」と時間を決めて、親も本を読み、子どもも好きな本を読む時間を設けましょう。

- 本をきっかけに会話を楽しむ:

- 「このキャラクター、どう思う?」「もし自分がこの主人公だったらどうする?」など、本の内容について親子で話し合いましょう。

- 読書のバリエーションを増やす:

- 絵本だけでなく、図鑑や新聞、雑誌など、様々な種類の本を子どもと一緒に読んでみましょう。

第3位:毎日「ありがとう」「大好き」を伝える

「生まれてきてくれてありがとう」「〇〇ちゃんの笑顔が大好き」といった肯定的な言葉は、子どもの自己肯定感を高める魔法の言葉です。毎日繰り返し伝えることで、言葉は子どもの心の根っこになります。

なぜ肯定的言葉が重要なのか:自己肯定感・情緒安定・コミュニケーション力

心理学者のトーマス・L・エドワーズは、自己肯定感が高い子どもは、困難に直面したときにも諦めずに挑戦し続けられると述べています。子どもは、親から肯定的な言葉をかけられることで、「自分は価値のある人間だ」「自分は愛されている」というポジティブな自己概念の形成や情緒安定の土台になります。

親からの温かい言葉や肯定的なフィードバックは子どもの自己肯定感を育むために重要です。これによりストレスや不安を感じにくくなり感情面でのバランスが取れるようになります。更に子どもは親の真似をして他社に対するポジティブな言葉やフィードバックを使うことが自然に身につきます。これがコミュニケーション力の土台になるとされています。

特に、「結果」ではなく「存在」を褒めることが重要です。「すごいね!」と結果を褒めるだけでなく、「一生懸命頑張ったね」と過程を褒めたり、「生まれてきてくれてありがとう」と存在そのものを肯定したりすることで、子どもはありのままの自分を受け入れることができるようになります。

今すぐできる具体的な実践法

- 「ありがとう」を習慣に:

- 子どもが何かしてくれたときは、どんなに些細なことでも「ありがとう」と伝えましょう。「お皿を運んでくれてありがとう」など、具体的に伝えるのがポイントです。

- 「大好き」を伝える工夫:

- 寝る前のハグや、「大好きだよ」と声をかけることだけでなく、手紙やメモに書いて子どものカバンに入れておくなど、様々な方法で愛情を伝えましょう。

- 「できたこと」を共有:

- 「今日、こんなことができるようになったね!」と、その日の子どもの成長を一緒に喜びましょう。加えて「どうしてできるようになったの?」とその過程を聞き頑張った過程を思う存分褒めましょう。

第2位:子どもの話を最後まで聞く

子どもが話している途中で口を挟んだり、意見を否定したりせず、最後まで耳を傾けてあげることが、子どもの未来を大きく左右します。

なぜ傾聴が重要なのか:安心感・信頼感・自己肯定感・コミュニケーション力

ハーバード大学の『ハーバード・ビジネス・レビュー』では、コミュニケーションの鍵として「アクティブリスニング(積極的な傾聴)」が紹介されています。これはビジネスだけでなく、親子関係でも非常に重要です。子どもの話を最後まで口を挟まずに聞くことで、「この人は自分のことを受け入れてくれる」という安心感と信頼感が築かれます。

またこのような感情的なサポートをしてくれることで子どもが親との関係で自分を大切にされていると感じ特に思春期の反抗的な行動が減るという結果が出ています。

これにより、子どもは自分の考えや感情を率直に表現できるようになり、コミュニケーション能力や自己肯定感が育まれます。また、親が子どもの話を真剣に聞くことで、子どもも「自分の話は価値がある」と感じ、自分自身に自信を持つことができます。

今すぐできる具体的な実践法

- 「おうむ返し」で共感を示す:

- 子どもが話した言葉を繰り返す「おうむ返し」は、話を聞いていることを伝える効果的な方法です。「今日は、お友達とケンカしたの?辛かったね」など、子どもの気持ちを言葉にして返しましょう。

- 「なぜそう思うの?」と問いかける:

- 「それはどうしてだと思う?」「その時どう感じた?」などと問いかけることで、子どもは自分の気持ちや考えを整理する練習ができます。

- 沈黙を恐れない:

- 子どもが言葉を詰まらせても、焦って答えを出そうとせず、黙って待ってあげましょう。沈黙は、子どもが自分の考えをまとめるための大切な時間です。

第1位:親が学び続ける姿勢を見せる

子どもの成長を願うなら、親自身も学び続けることが何より大切です。

子どもは、親の姿を見て育ちます。親が楽しそうに新しいことを学んだり、挑戦したりする姿は、子どもに「学ぶことは楽しいことなんだ」というメッセージを伝えます。

なぜ学び続ける姿勢が重要なのか:知的好奇心・精神的回復力

心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「モデリング(観察学習)」の概念は、親の行動が子どもの学習に与える影響を説明しています。子どもは、親が新しい趣味に挑戦したり、仕事の勉強をしたりする姿を観察することで、自らも知的好奇心を持つようになります。親が失敗から立ち直る姿を見せることは、子どものレジリエンス(精神的回復力)を育む上でも重要です。

今すぐできる具体的な実践法

- 新しい趣味に挑戦:

- 読書でも、楽器でも、プログラミングでも、親が楽しんで学ぶ姿を子どもに見せましょう。

- 失敗談を話す:

- 「お母さんもね、子どもの頃はこれが苦手だったんだけど、こうやって頑張ったらできるようになって嬉しかったんだ」など、自分の失敗談や克服した経験を話してあげましょう。

- 一緒に学ぶ時間を作る:

- 子どもが興味を持ったことについて、親子で一緒に学んでみましょう。

まとめ

今回ご紹介した習慣は、どれも特別なスキルや費用は必要ありません。

日々の暮らしの中で少し意識を変えるだけで、子どもの未来に大きな違いを生み出します。

コメント