はじめに:人事制度って、何のためにあるんだろう?

人事部で仕事を始めてある程度慣れてきたけどそもそも人事制度って、何のためにあるんだろう?

給与を決めるためのもの?

評価のため?

もちろんそれらも人事制度の大切な役割だけど、それだけではないよ!

実は、人事制度はもっと奥深く、会社とそこで働く私たち社員の未来を形作るための、大切な「羅針盤」のようなものなんだよ!

今回は、人事の「ベテラン先輩」である私が、人事制度が本当に目指しているものを、皆さんのモヤモヤを解消できるように、分かりやすくお話ししていきますね。

この記事を読み終える頃には、「なるほど!人事制度って、こんなに奥深くて大切なものだったんだ!」と、スッキリとした気持ちになってもらえるはずです。

人事制度は社員の成長を「見える化」するステップボード

人事制度を構成する要素の一つに、「等級制度」があります。

等級制度とは、社員一人ひとりのキャリアのステップを明確に示す、言わば「成長の階段」のようなものです。

皆さんの会社ではどうですか?

次に何を頑張ればいいのか分からない

この会社で成長できるイメージが湧かない

と感じている若い社員さんはいないでしょうか?実はこれ、多くの会社で共通の課題なんです。

私も過去に経験があるのですが、「ここでは成長できない」と感じて、優秀な若手社員が次々と会社を去ってしまう…そんな残念な場面に何度も立ち会いました。

人事として本当に胸が痛む瞬間ですよね。

等級制度で「成長の道筋」を示す

そこで効果を発揮するのが、明確な等級制度です。

等級制度は、社員が今、会社から何を期待されていて、次にどんなスキルや経験を身につければステップアップできるのかを具体的に示します。

私の経験ですが、等級制度(「グレード制度」と呼んでいる会社もあります。)を導入し、それを基にした評価と丁寧なフィードバック、さらには等級に求める行動を測る「昇降格アセスメント」を根気強く運用したところ、驚くほど変化がありました。

最初は社員から様々な意見が出ましたが、経営層の理解も得て運用を続けた結果、「成長できない」という理由での離職が激減したんです!

多くの若い社員は「何を目指していいか分からない」という状態になりがちですが、等級制度に書かれていることが、まずは彼らが目指すべき目標となるわけです。

このように、

人事制度は、社員がビジネスパーソンとして成長していくための「道筋」を照らし、未来を描けるようにサポートする役割を担っています。

【ここに画像挿入のイメージ】

- 画像イメージ: 複数の階段が上に向かって伸びており、それぞれの階段の段に「〇〇等級」「△△等級」といったラベルが貼られているようなイラスト。社員がその階段を上っていく様子が描かれていると良いでしょう。成長をサポートする手のイラストなどがあっても親しみやすいです。

- 画像タイトル例: 「人事制度は社員の成長を可視化するロードマップ」

「気づき」が社員を大きく成長させる!評価制度の力

次に、人事制度の中でも特に社員の成長に直結する「評価制度」について考えてみましょう。

評価制度の第一の目的は、社員が自分自身の「課題」に気づき、それを克服することで成長を促すことです。

皆さんは「無知の知」という言葉を聞いたことがありますか?

ソクラテスや孔子の言葉とも言われていますが、「自分が何を知らないのか、何ができないのかを知っていること」を指します。私はこの考え方が、人の成長において非常に大切だと考えています。

「無知の知」で成長のきっかけをつかむ

自分が「何を知らないのか」「何ができていないのか」に気づいていれば、人はそれを「知るため」「できるようになるため」に努力しますよね。

そして、やがてできるようになる…これこそが「成長」です。

一方で、「何を知らないのかすら知らない」「何ができていないのか分からない」という「無知の無知」の状態は、非常に危険です。さらに困るのは、「自分は知っている」「自分はできている」と「勘違い」しているケースです。

評価制度は、まさにこの「気づき」を提供する仕組みなんです。

- 良い点は具体的に認め、褒める!

- 多くの会社で研修を行う際、「この1ヶ月で社内で褒められた人、手を挙げてください」と尋ねると、ほとんど手が上がらないことがあります。これはとても残念なことです。日頃から社員が頑張っていることを認め、褒める文化は、組織の活性化に不可欠です。評価基準は、上司が社員を褒めるための「きっかけ」や「ネタ」にもなるんですよ。

- 足りない点には具体的に指摘し、気づきを与える!

- 「ここはまだ改善の余地があるよ」「もっとこうした方が良くなるよ」と具体的に伝えるのが「評価」です。これによって、社員は「ああ、自分はまだここが足りなかったんだ」と気づきを得て、「無知の知」の状態へ導かれます。この気づきが、次の成長への大きな一歩となるのです。

つまり、評価は単に優劣をつけるものではなく、社員が自分を客観視し、次なる成長へのヒントを得るための「成長のきっかけづくり」の仕組みなのです。

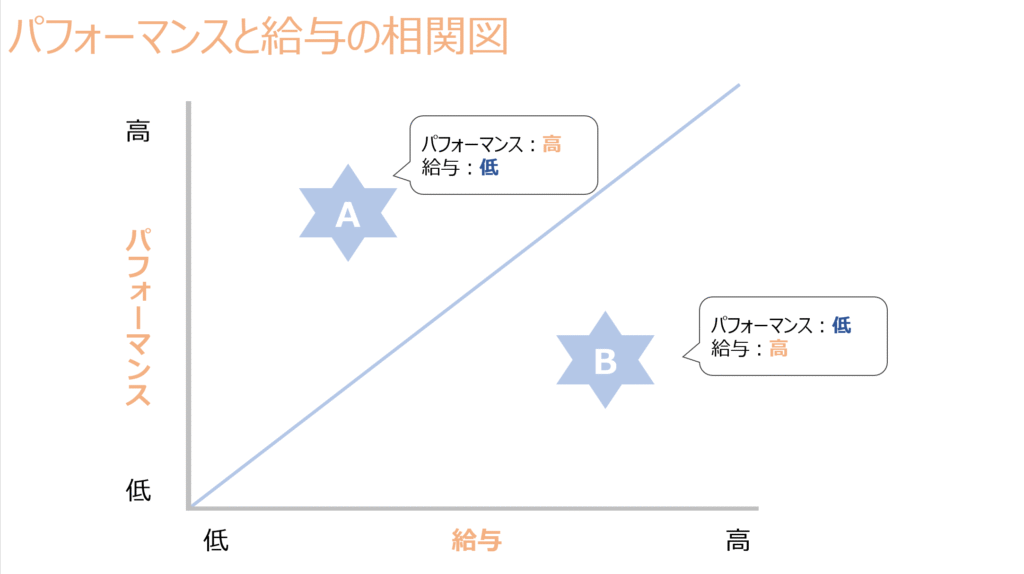

パフォーマンスと給与を「見える化」して、公平な会社へ

人事制度の非常に重要な目的の一つに、「パフォーマンスと給与を適切に比例させる」ことがあります。

「パフォーマンス」と聞くと、「何だろう?」と思うかもしれませんが、シンプルに言えば「会社が社員に求める、何らかの成果や行動」のことです。

これについては、また別の機会に詳しくお話ししますね。

パフォーマンスと給与の「ズレ」が引き起こす問題

問題なのは、このパフォーマンスと給与が比例していない場合です。

多くの会社では、パフォーマンスと給与が適切に、緩やかな曲線を描いて比例するように人事制度を設計していきます。

しかし、特に年功序列の色が濃く残っている会社では、この図の「B」のような人が出てくることがあります。

「B」は、パフォーマンスはそれほど高くないのに、長く勤めているため給与が高くなってしまっている状態です。

一方で、「若手のエース」として会社に多大な貢献をしているにも関わらず、給与が上がらない「A」のような人も出てきます。

この「B」のような人が人件費を多く占めてしまうと、会社は「A」のような本当に評価すべき社員の給与を十分に上げることができません。

その結果、「A」が「ここでは正当に評価されない」と感じて会社を辞めてしまう…これは、残念ながら当たり前の結果ですよね。

公平な人事制度が会社を強くする

もちろん、会社の状況や人事ポリシーによって「B」のような人への対応は様々です。

早期退職やリストラといった選択肢は、多くの場合、この「B」の人たちに対して行われているように見えます。

仮に、実線で示したような「パフォーマンスと給与が比例する」状態になっていれば、年齢などに関わらず、会社はこのような苦渋の決断をせずに済むかもしれません。

そして、「A」のようなパフォーマンスの高い社員を適切に処遇することで、社員のモチベーションも向上し、結果として会社の業績も高まっていくでしょう。

人事制度は、会社全体の人件費を最適化し、社員一人ひとりが納得感を持って働ける公平な仕組みを築くことで、会社の成長を力強く後押しする役割を担っているのです。

人事制度が最終的に目指す「会社と社員の幸せな未来」

ここまで、人事制度が目指す大きな3つの柱についてお話ししてきました。

- 社員の成長のステップを明確にする

- 気づきを通じて社員の成長を促す

- パフォーマンスと給与を適切に連動させる

これらの目的が達成されることで、会社と社員にはどのような未来が待っているのでしょうか?

それは、「社員一人ひとりが自分の成長を実感し、会社に貢献することで正当に報われる」という、「Win-Winの関係」の実現です。

社員が「この会社で成長できる!」「自分の頑張りがちゃんと評価される!」と感じられれば、モチベーションは自然と高まり、仕事への意欲も湧いてきます。

その結果、個人のパフォーマンスが向上し、それが会社全体の業績アップへと繋がります。

会社にとっては、優秀な人材が定着し、さらに成長していくことで、持続的な発展が可能になります。社員にとっては、自己成長を通じてキャリアを築き、経済的な安定も得られる。まさに理想的な循環ですよね。

人事制度は、単なるルールや仕組みではありません。社員の成長を後押しし、会社の未来を築くための、生きたシステムなのです。

まとめ:人事制度は会社と社員の「共通言語」

いかがでしたでしょうか?人事制度が目指すものについて、少しはモヤモヤが晴れたでしょうか。

人事制度は、会社が社員に求めること、社員が会社に期待すること、その両方を結びつけ、お互いが納得して成長していくための「共通言語」のようなものです。

この共通言語が明確であればあるほど、社員は迷わず目標に向かって進むことができ、会社は社員の成長を最大限に引き出すことができます。

私たちは人事として、この大切な人事制度を理解し、適切に運用していく責任があります。そして、人事制度を通じて、社員一人ひとりの「働く幸せ」と会社の「持続的な成長」を両立させる、そんな未来を共に創っていきましょう!

これからも人事に関する様々な情報をお届けしていきますので、ぜひまた見に来てくださいね。

コメント