「もしAだったら〇〇、Bだったら△△、それ以外だったら□□」のように、3つ以上の条件で処理を分けたいんだけど分からなくて困っているから教えてほしい。

分かったよ!IF関数の複数条件を上手く使うことで解決できるから今回は具体的に例を用いながら説明するね!

この記事では、IF関数で3つの条件を扱う方法を、初心者の方にも分かりやすいように、具体的な表の例を使って解説していきます。

「IF関数って何?」という方は、先に基本的なIF関数の使い方を解説したこちらの記事をご覧ください。

パターン①:ネスト(入れ子)で3つの条件を判定する方法

まずご紹介するのは、IF関数の中にIF関数を入れる「ネスト(入れ子)」という方法です。

これが最も基本的な複数条件の書き方で、「もしAだったら〇〇、もしBだったら△△、それ以外だったら□□」というロジックを組むときに使います。

基本的な構文

IF関数の構文は、=IF(論理式, 真の場合, 偽の場合)でしたね。

ネストする場合、3つ目の「偽の場合」の部分に、もう1つのIF関数を入れます。

=IF(1つ目の条件, 1つ目の条件が真の場合の処理, IF(2つ目の条件, 2つ目の条件が真の場合の処理, どちらの条件も偽の場合の処理))

言葉だけだと少し難しく感じるかもしれないので、さっそく具体例を見ていきましょう。

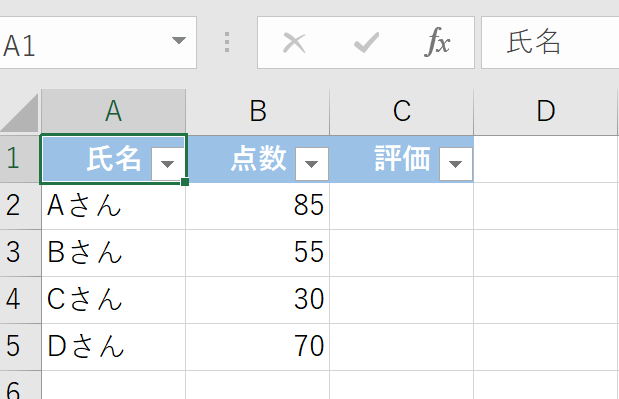

具体例:テストの点数で評価を付ける

以下の表を使って、点数に応じて「合格」「再試験」「不合格」の3つの評価を付けてみましょう。

この場合の条件は以下の通りです。

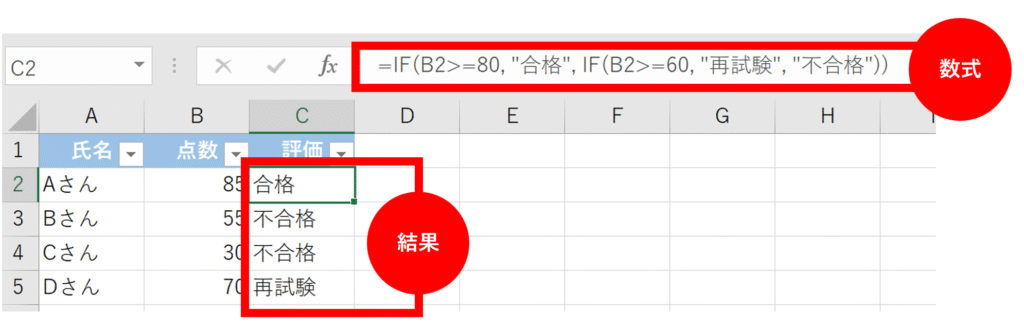

これを先ほどのネストの構文に当てはめて、評価のセル(C2)に以下の数式を入力します。

=IF(B2>=80, “合格”, IF(B2>=60, “再試験”, “不合格”))

この数式をそれぞれの行にコピー&ペーストすれば、すべての評価が自動で表示されます。

なぜこの数式でOKなの?

数式の流れを追ってみましょう。

- IF(B2>=80, “合格”, …):

まず、点数(B2)が80点以上かを判定します。 - もし80点以上なら、セルには「合格」と表示されて終了です。

- もし80点未満だった場合、

次のIF関数IF(B2>=60, “再試験”, “不合格”)に移ります。 - このIF関数の中で、点数(B2)が60点以上かを判定します。

- もし60点以上なら、セルには「再試験」と表示されて終了です。

- もし60点未満だった場合、どちらの条件にも当てはまらないので、最後の「不合格」が表示されて終了です。

このように、ネストは上から順番に条件を判定していくため、条件の順番が重要になります。

パターン②:AND関数とIF関数を組み合わせる方法

次に、複数の条件を「すべて満たした場合」に特定の処理をしたい場合に使う方法です。

例えば、「AかつBを満たしたとき」のように、複数の条件を同時に満たす必要があるときに使います。

基本的な構文

=IF(AND(条件1, 条件2, 条件3), 条件がすべて真の場合の処理, 条件が1つでも偽の場合の処理)

この方法だと、IF関数自体は1つで済みますが、AND関数の中に最大3つの条件式を記述します。

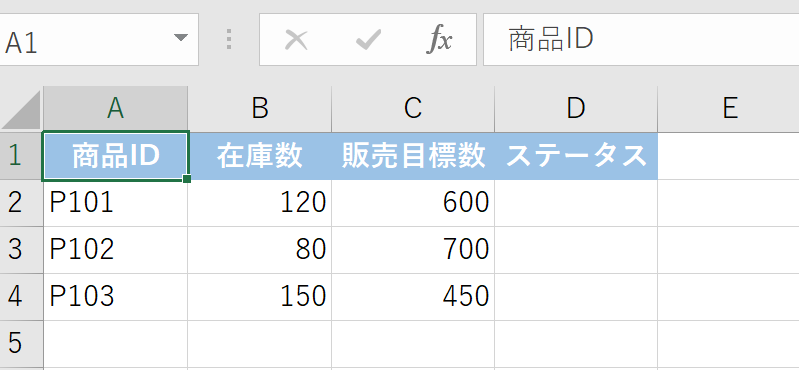

具体例:商品の販売ステータスを判定する

以下の表を使って、「在庫数が100個以上かつ販売目標数が500個以上」のときに「販売中」、それ以外は「在庫なし」と表示してみましょう。

この場合の条件は以下の通りです。

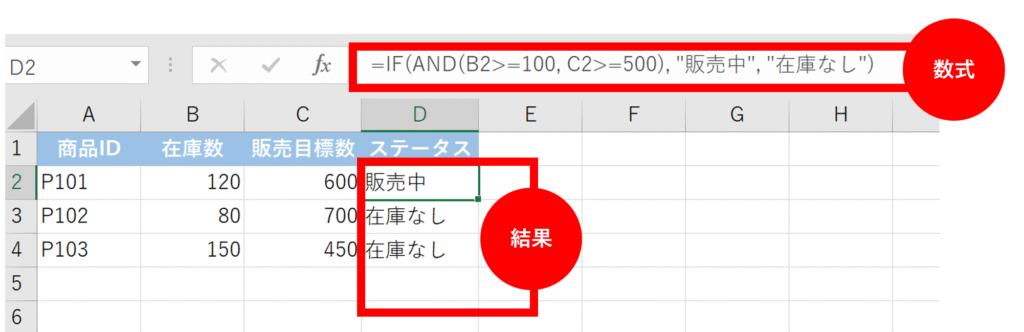

この2つの条件をAND関数で組み合わせて、ステータスのセル(D2)に以下の数式を入力します。

=IF(AND(B2>=100, C2>=500), “販売中”, “在庫なし”)

この数式をコピー&ペーストすれば、在庫状況に応じたステータスが自動で表示されます。

パターン③:OR関数とIF関数を組み合わせる方法

最後に、複数の条件のうち「どれか1つでも満たした場合」に特定の処理をしたい場合に使う方法です。

例えば、「AまたはBを満たしたとき」のように、複数の条件のうち1つでも当てはまればOKというときに使います。

基本的な構文

=IF(OR(条件1, 条件2, 条件3), どれかの条件が真の場合の処理, すべての条件が偽の場合の処理)

この方法も、IF関数自体は1つで済み、OR関数の中に最大3つの条件式を記述します。

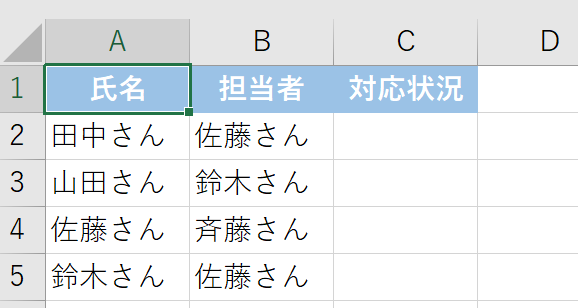

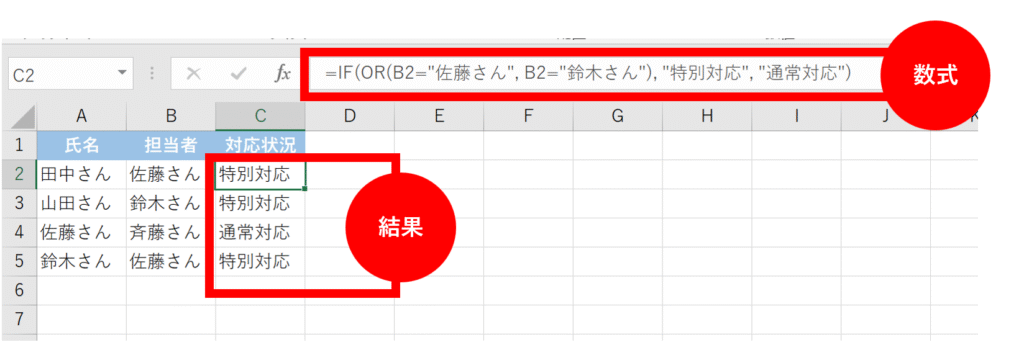

具体例:担当者別の特別対応を判定する

以下の表を使って、担当者が「佐藤さん」または「鈴木さん」の場合に「特別対応」、それ以外は「通常対応」と表示してみましょう。

この場合の条件は以下の通りです。

この2つの条件をOR関数で組み合わせて、対応状況のセル(C2)に以下の数式を入力します。

=IF(OR(B2=”佐藤さん”, B2=”鈴木さん”), “特別対応”, “通常対応”)

この数式をコピー&ペーストすれば、担当者に応じた対応状況が自動で表示されます。

3つのパターンの使い分けについて

ここまでご紹介した3つのパターンを、どんな時に使えばいいのかまとめてみましょう。

| パターン | 特徴 | どんな時に使う? |

| ネスト(入れ子) | 「もし~だったら」「そうでなければ…」のように、段階的に条件を判定したいとき | ・点数で評価を分ける ・ランク付けする ・特定の文字列に応じて処理を分ける など |

| AND関数 | 「〇〇かつ△△」のように、複数の条件をすべて満たす必要があるとき | ・在庫数と売上目標を両方満たす商品 ・複数の条件を満たす顧客を抽出する など |

| OR関数 | 「〇〇または△△」のように、複数の条件のうちどれか1つでも満たす必要があるとき | ・特定の担当者や部署の人を抽出する ・複数のエラーコードのいずれかを含むデータを抽出する など |

ネストは「段階的な条件分け」、AND/OR関数は「複数の条件を組み合わせて判断」というイメージで使い分けると覚えやすいですよ。

よくある疑問:ネストはどこまでできる?

IF関数のネストは、以前は最大7つまでという制限がありましたが、最近のExcelバージョン(Excel 2007以降)では最大64個までネストできるようになりました。

ただ、あまりにたくさんネストすると数式が複雑になり、自分でも後から見直すのが大変になります。もし3つ以上の条件を扱いたい場合は、今回ご紹介した方法を参考に、ネストとAND/OR関数を組み合わせるのがおすすめです。

また、Excel 2016以降では、より簡単に複数条件を扱えるIFS関数も登場しています。機会があればぜひ試してみてくださいね。

IFS関数について気になる方は以下の記事を参考にしてみてください!

まとめ

今回は、ExcelのIF関数を使って3つの条件を扱う方法について解説しました。

これらのテクニックを使えば、あなたのExcel作業がもっと効率的になります。

ぜひこの記事で学んだことを活かして、日々の業務に役立ててください!

お勧め勉強本

よりエクセルの勉強をしていきたい方やに向けてお勧めの本をご紹介しています!

気になる方は下記の記事どちらかをぜひご覧ください!

【Excel初心者向け】

【Excel中級者向け】

コメント