あちこちに散らばったExcelの表、一つにまとめたいけど、毎回コピペは面倒…

こんなお悩み、抱えていませんか?

今回は、そんな悩みを一瞬で解決してくれるExcelの超便利関数「VSTACK関数」を徹底解説します。

VSTACK関数って何?いつ使うの?

VSTACK関数は「データを縦に積み重ねる」魔法の呪文!

「VSTACK」は、「Vertical(垂直)」と「Stack(積み重ねる)」を組み合わせた言葉です。

その名の通り、複数の表やデータ範囲を縦方向にまとめて、一つの大きな表にしてくれる関数なんです。

イメージとしては、バラバラになっているブロックを、上から順番にどんどん積み重ねていく感じだね!

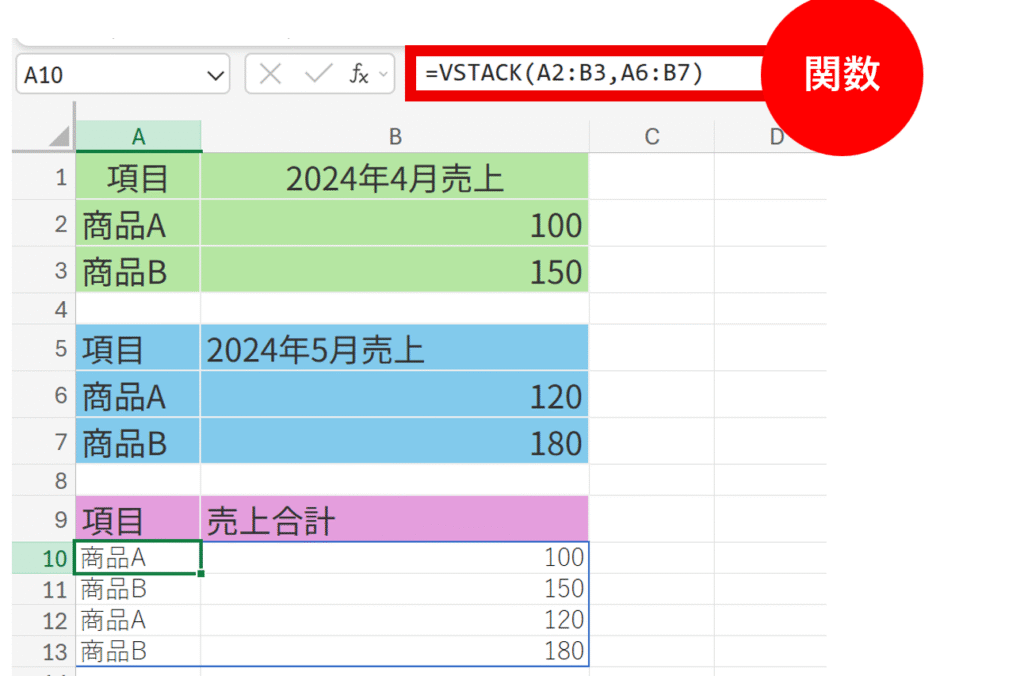

| 項目 | 2024年4月売上 |

| 商品A | 100 |

| 商品B | 150 |

| 項目 | 2024年5月売上 |

| 商品A | 120 |

| 商品B | 180 |

この図のように、VSTACK関数を使えば、手作業でコピペする手間なしに、あっという間にデータを統合できます。

VSTACK関数はどんな時に役立つの?

VSTACK関数は、特に以下のような場面で大活躍します!

手作業でコピペしていると、貼り忘れや貼り間違いなどのミスが起こりがちですよね。VSTACK関数を使えば、そうしたヒューマンエラーを防ぎ、正確かつスピーディーに作業を進めることができます!

VSTACK関数が使えるExcelのバージョンは?

残念ながら、VSTACK関数はすべてのExcelで使えるわけではありません。

この関数は、Microsoft 365のExcel、またはExcel 2024、そしてWeb版のExcelで利用できます。もしお使いのExcelがこれら以外の古いバージョンだと、VSTACK関数は使えないのでご注意くださいね。

VSTACK関数の基本的な使い方をマスターしよう!

まずは、一番基本となる「同じシート内にある複数の表をまとめる方法」から見ていきましょう。

書式(関数の形)はとってもシンプル!

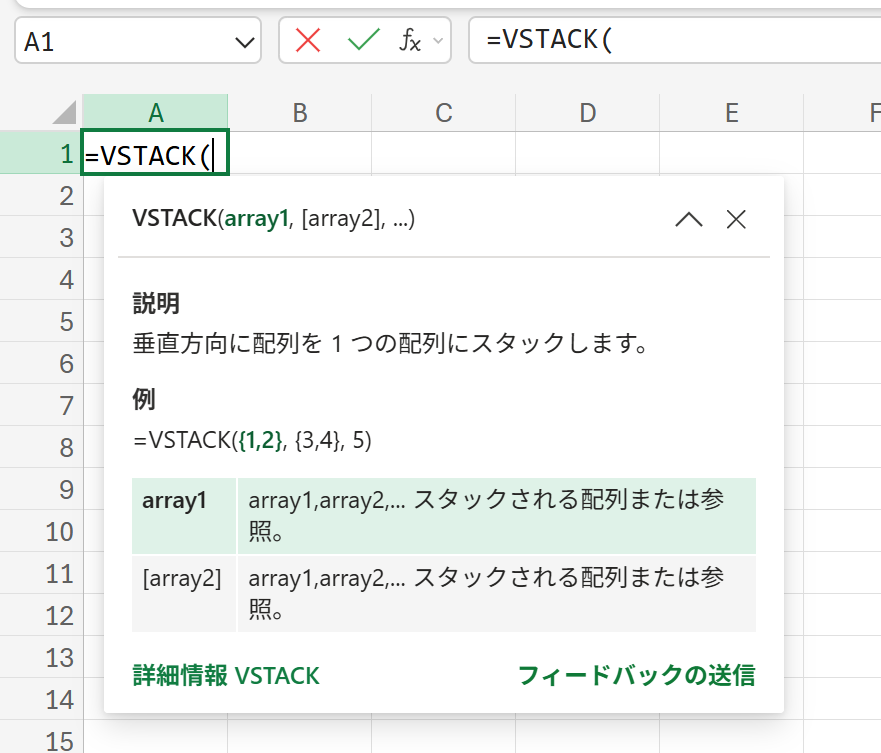

VSTACK関数の書式は、たったこれだけです。

=VSTACK(配列1, [配列2], …)

- 配列1: まず最初に、結合したい**一番目の範囲(表の場所)**を指定します。

- [配列2], …: その後に、カンマ(

,)で区切って、結合したい二番目以降の範囲をどんどん追加していきます。いくつでも追加できますよ!

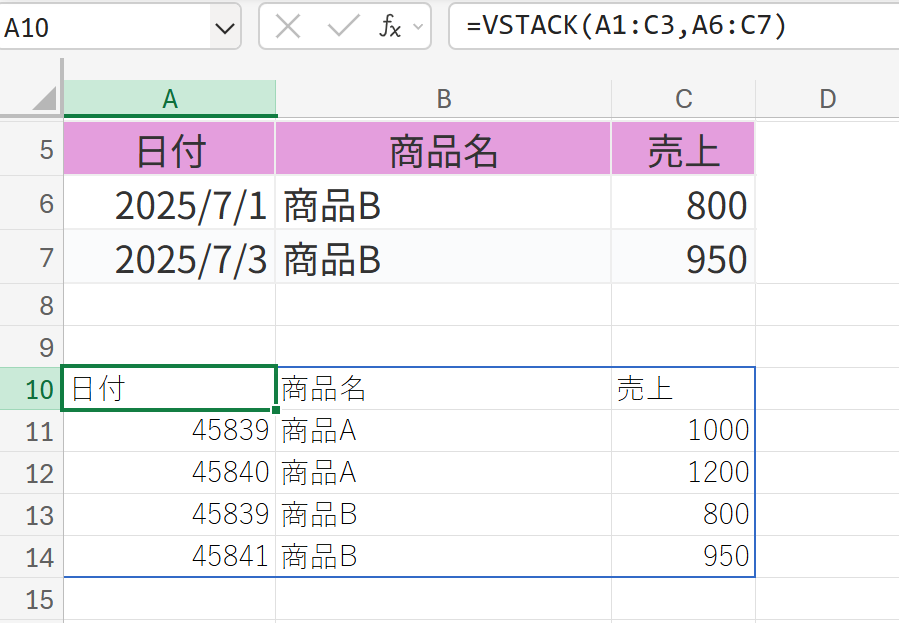

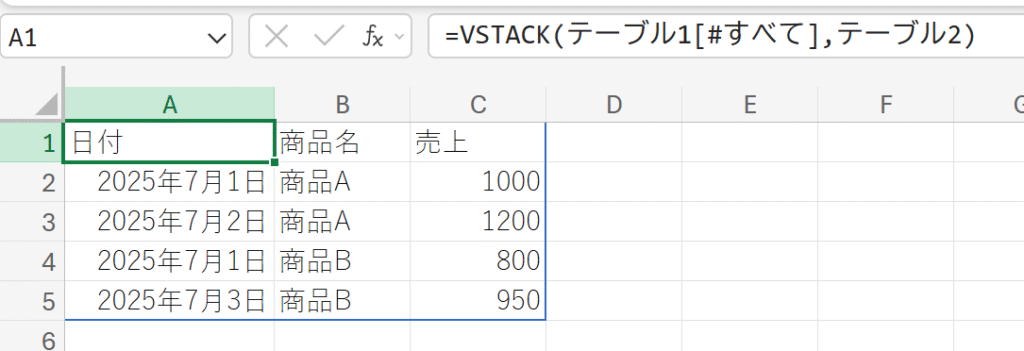

具体例で見てみよう!同じシート内の表をまとめる

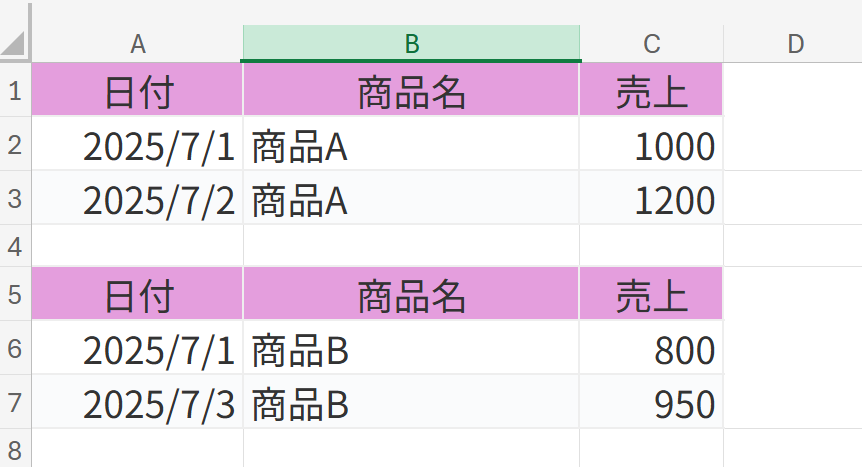

今回は、以下のような「商品A」と「商品B」の売上データを使って説明します。

商品Aの売上(A1:C3)

| A | B | C | |

| 1 | 日付 | 商品名 | 売上 |

| 2 | 2025/7/1 | 商品A | 1000 |

| 3 | 2025/7/2 | 商品A | 1200 |

商品Bの売上(A5:C7)

| A | B | C | |

| 5 | 日付 | 商品名 | 売上 |

| 6 | 2025/7/1 | 商品B | 800 |

| 7 | 2025/7/3 | 商品B | 950 |

【手順1】結果を表示したいセルを選ぶ

まとめた表を表示させたいセルをクリックします。今回はA10セルにまとめてみましょう。

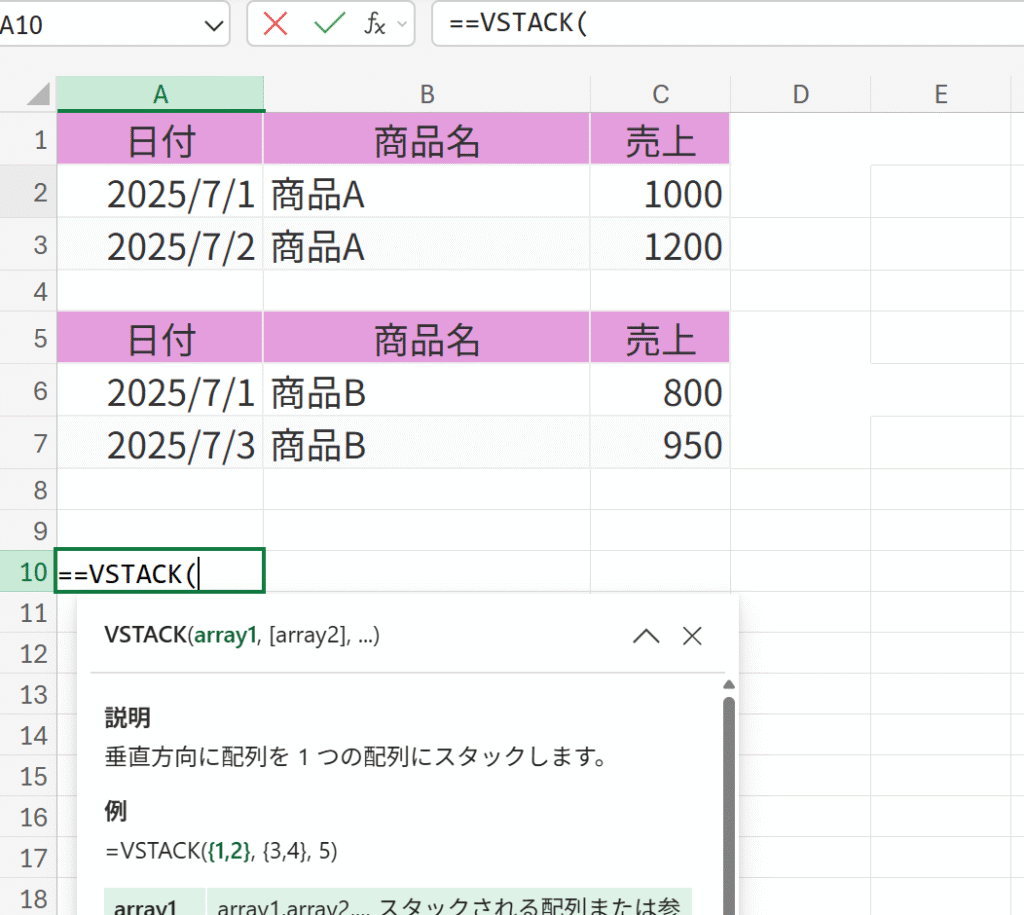

【手順2】「=VSTACK(」と入力する

A10セルに「=VSTACK(」と入力します。

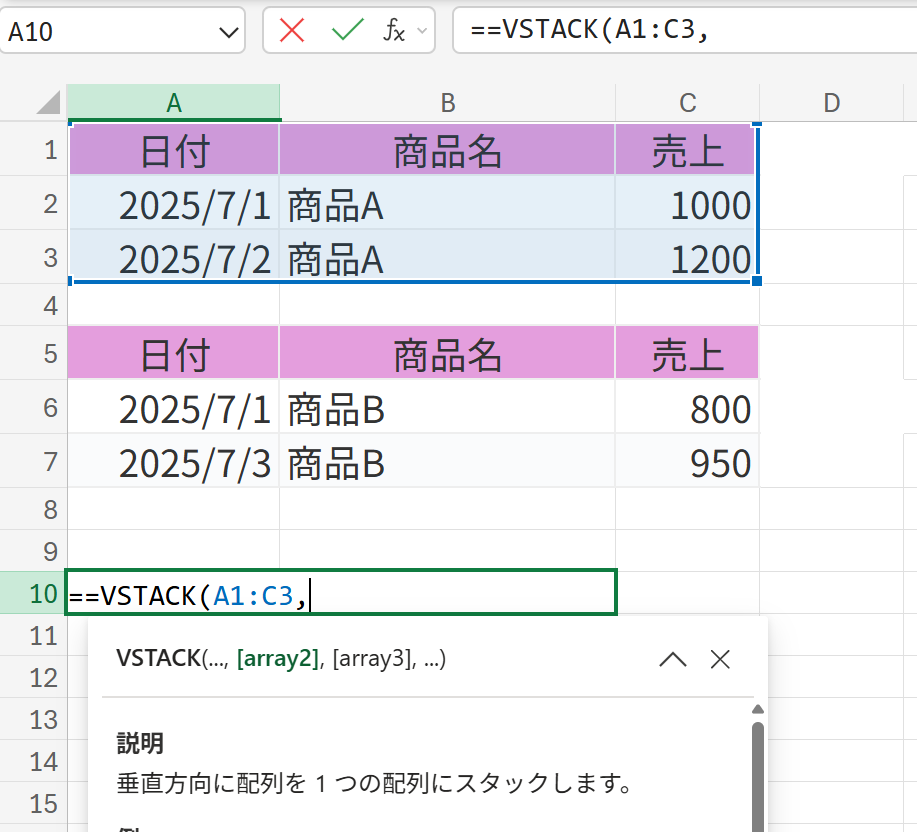

【手順3】結合したい範囲を指定する

まずは「商品Aの売上」の範囲、A1:C3をマウスでドラッグして選択します。

範囲を選択したら、キーボードの「,」(カンマ)を入力します。

【手順4】次の範囲を指定する

次に「商品Bの売上」の範囲、A6:C7をマウスでドラッグして選択します。

【手順5】カッコ「)」を閉じてEnter!

すべての範囲を選択し終わったら、キーボードの「)」(閉じカッコ)を入力してEnterキーを押します。

すると…

このように、2つの表が一つにまとまって表示されました!

VSTACK関数のすごい機能「スピル」とは?

VSTACK関数のような新しい関数は「スピル機能」という特別な能力を持っています。

これは、数式を入力したたった一つのセルから、結果が複数行・複数列にわたって自動的にバーッと展開される機能のことです。

あなたがA10セルに数式を入力しただけで、A10セルからA15セルまで勝手にデータが広がったのは、このスピル機能のおかげなんです。

もしデータの一部を修正したい場合は、一番最初に数式を入力したA10セルだけを編集すればOKです。他のセルは触らなくても自動で更新されます。とっても便利ですよね!

【本題】複数のシートに分かれた表を一つにまとめる方法

さて、いよいよ本題です!

「商品A」の売上と「商品B」の売上が、それぞれ別のシートに分かれている場合を想定して、それらを一つのシートにまとめる方法を見ていきましょう。

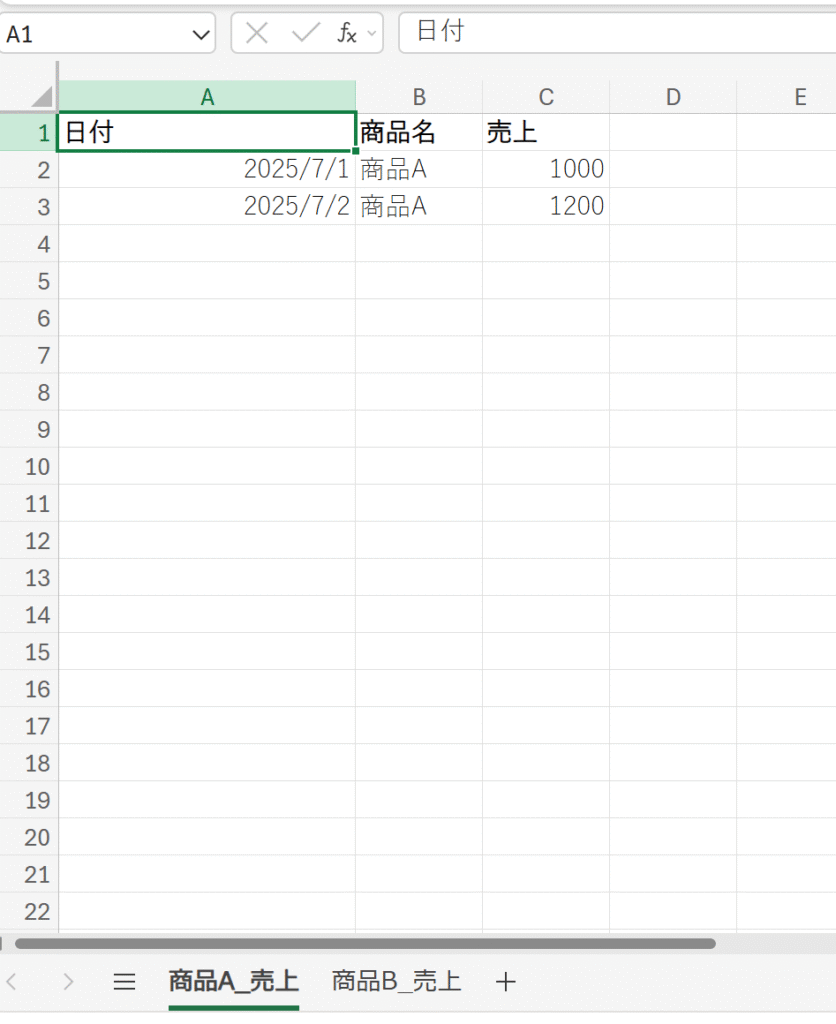

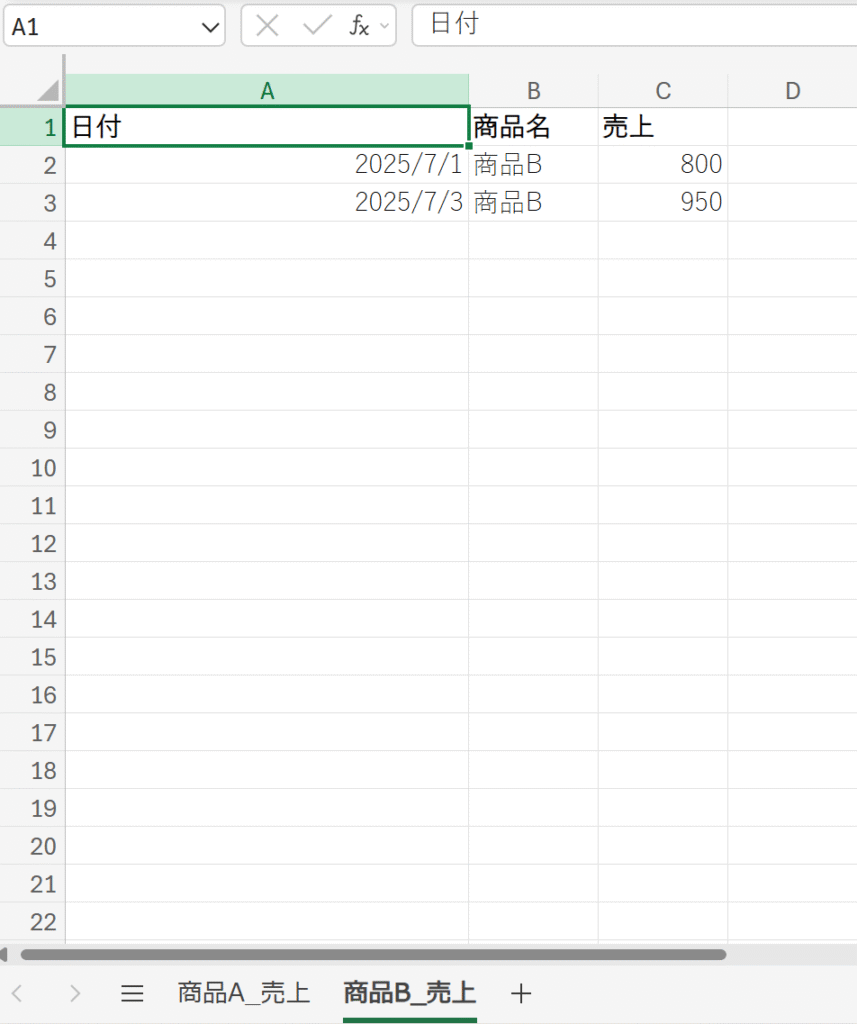

【準備】複数のシートにデータを用意しよう

今回は、以下のようにシートを分けてデータを作成します。

シート名:「商品A_売上」

| A | B | C | |

| 1 | 日付 | 商品名 | 売上 |

| 2 | 2025/7/1 | 商品A | 1000 |

| 3 | 2025/7/2 | 商品A | 1200 |

シート名:「商品B_売上」

| A | B | C | |

| 1 | 日付 | 商品名 | 売上 |

| 2 | 2025/7/1 | 商品B | 800 |

| 3 | 2025/7/3 | 商品B | 950 |

そして、まとめた結果を表示させるための新しいシート「集計結果」を用意しておきましょう。

【手順1】「集計結果」シートで数式を入力するセルを選ぶ

まとめた表を表示させたい「集計結果」シートのセルをクリックします。

今回はA1セルにまとめてみましょう。

【手順2】「=VSTACK(」と入力する

A1セルに「=VSTACK(」と入力します。

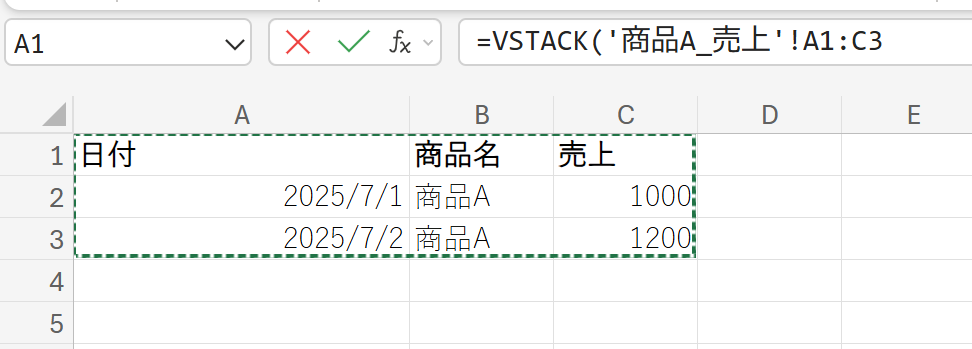

【手順3】最初のシートの範囲を指定する

シートタブで「商品A_売上」シートをクリックして移動します。

そして、「商品A_売上」シートのA1:C3の範囲をマウスでドラッグして選択します。

すると、数式バーには=VSTACK(‘商品A_売上’!A1:C3のように、シート名が自動で入ります。

範囲を選択したら、キーボードの「,」(カンマ)を入力します。

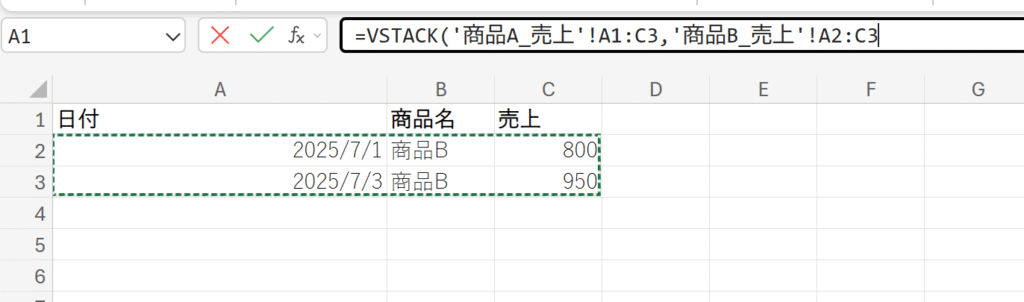

【手順4】次のシートの範囲を指定する

次にシートタブで「商品B_売上」シートをクリックして移動します。

(画像挿入:シートタブで「商品B_売上」が選択された状態のExcel画面)

そして、「商品B_売上」シートのA2:C3の範囲をマウスでドラッグして選択します。

数式バーは=VSTACK(‘商品A_売上’!A1:C3,’商品B_売上’!A2:C3のようになります。

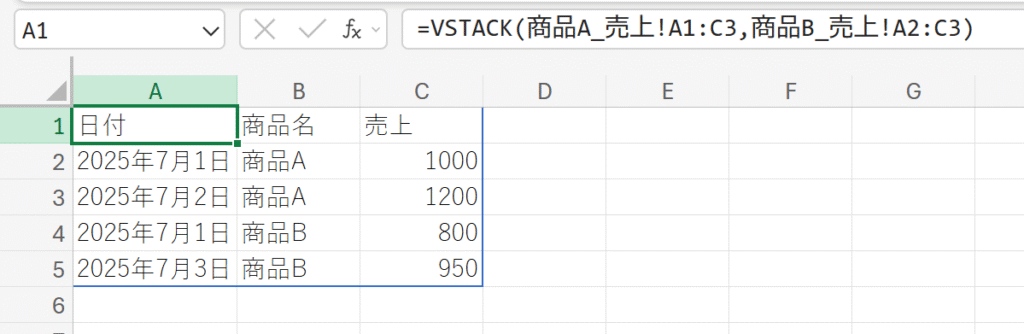

【手順5】カッコ「)」を閉じてEnter!

すべての範囲を選択し終わったら、キーボードの「)」(閉じカッコ)を入力してEnterキーを押します。

すると、自動的に「集計結果」シートに戻り、このようにまとめて表示されます!

これで、複数のシートに分かれていた表が、たった一つのシートにまとまりました!

【応用技】シート名を連続して指定する「串刺し参照」

もし、たくさんのシートをまとめていて、それらのシートが連続して並んでいる場合は、「串刺し参照」という便利な方法で範囲を指定できます。

例えば、「商品A_売上」シートから「商品C_売上」シートまで連続してデータをまとめたい場合、数式はこうなります。

=VSTACK(‘商品A_売上’:’商品C_売上’!A1:C3)

これは、「商品A_売上」シートから「商品C_売上」シートまでのすべてのシートのA1:C3範囲をまとめてね、という意味になります。

ただし、この方法は参照するシートのセル範囲(例: A1:C3)がすべて同じ形式である場合のみ有効です。

異なる形式のデータが混ざっていると、うまくいかないことがあるので注意してくださいね。

VSTACK関数を使う上での注意点とコツ

VSTACK関数はとっても便利ですが、いくつか知っておきたい注意点や、さらに使いこなすためのコツがあります。

列数が異なると「#N/A」エラーが出ちゃうかも!

VSTACK関数で複数の範囲を結合する際、もしそれぞれの範囲の列の数がバラバラだと、列数が足りない部分に「#N/A」というエラーが表示されてしまいます。

例えば、

- 表1: 「日付」「商品名」「売上」の3列

- 表2: 「商品名」「売上」の2列

というように列数が違う場合、表2をまとめたときに「日付」の列が空になるので、そこに「#N/A」と表示されてしまう、という感じです。

このエラーを避けたい場合は、結合するすべての表の列数を同じにしておくのが一番です。

もしどうしても列数が違う表をまとめたい場合は、IFERROR関数などと組み合わせて、エラーを空白にしたり、任意の文字に置き換えたりする方法もあります。

=IFERROR(VSTACK(A1:C3, D1:E3),””)

データが増えるたびに手動で範囲を直すのは面倒…「テーブル機能」が超おすすめ!

先ほど、セルの範囲(例: A1:C3)を直接指定してVSTACK関数を使いましたよね。

でも、もし毎月新しいデータが追加される場合、そのたびにVSTACK関数の範囲をA1:C3からA1:C5のように手動で修正するのは面倒です。

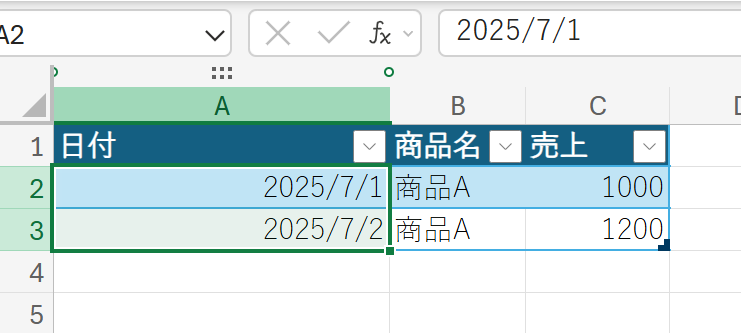

そこで大活躍するのが、Excelの「テーブル機能」です!

テーブル機能とは?

表の範囲を「テーブル」として設定することで、新しい行や列を追加すると、自動的にその範囲が拡張されるようになる便利な機能です。

このテーブル機能をVSTACK関数と組み合わせると、データの追加があっても自動的に結果に反映されるため、数式を一切修正する必要がなくなります!

【手順】表をテーブルに変換する方法

- データがある範囲(例:

A1:C3)を選択します。 - 「挿入」タブをクリックし、「テーブル」を選択します。

- 「テーブルの作成」ダイアログが表示されたら、「先頭行をテーブルの見出しとして使用する」にチェックが入っていることを確認し、「OK」をクリックします。

これで、表がテーブルに変換され、テーブル名が自動で付きます(例: テーブル1、テーブル2)。

VSTACK関数でテーブルを結合する

テーブルに変換したら、VSTACK関数ではセルの範囲ではなく、テーブル名を指定します。

例えば、先ほどの「商品A_売上」の表を商品A_テーブル、「商品B_売上」の表を商品B_テーブルという名前にした場合、数式はこうなります。

=VSTACK(商品A_テーブル, 商品B_テーブル)

これで、それぞれのテーブルに新しい行を追加しても、自動的にVSTACK関数の結果に反映されるようになります。とってもスマートですよね!

他の関数と組み合わせてもっと便利に!

VSTACK関数は単体でも十分便利ですが、他の関数と組み合わせることで、さらに便利なデータ処理が可能になります。

このように、VSTACK関数を起点として、さまざまなデータ加工ができるようになります。

VSTACK関数であなたのExcel作業をもっと効率的に!

今回は、ExcelのVSTACK関数について、基本的な使い方から、複数のシートに分かれた表を一つにまとめる方法、そして便利な活用術や注意点まで、詳しく解説しました。

もし「もっとこんなことできる?」といった疑問があれば、いつでも聞いてくださいね。

お勧め勉強本

よりエクセルの勉強をしていきたい方やに向けてお勧めの本をご紹介しています!

気になる方は下記の記事どちらかをぜひご覧ください!

コメント