妊娠中の「ほんの一口」——その油断が、実は赤ちゃんの顔つきに影響しているかもしれません。

オランダのエラスムス大学医療センターが行った最新研究によると、妊娠中のごく少量のアルコール摂取でも、子どもの顔形状に明確な変化が現れる可能性があるといいます。

少量でも「顔の特徴」が変化

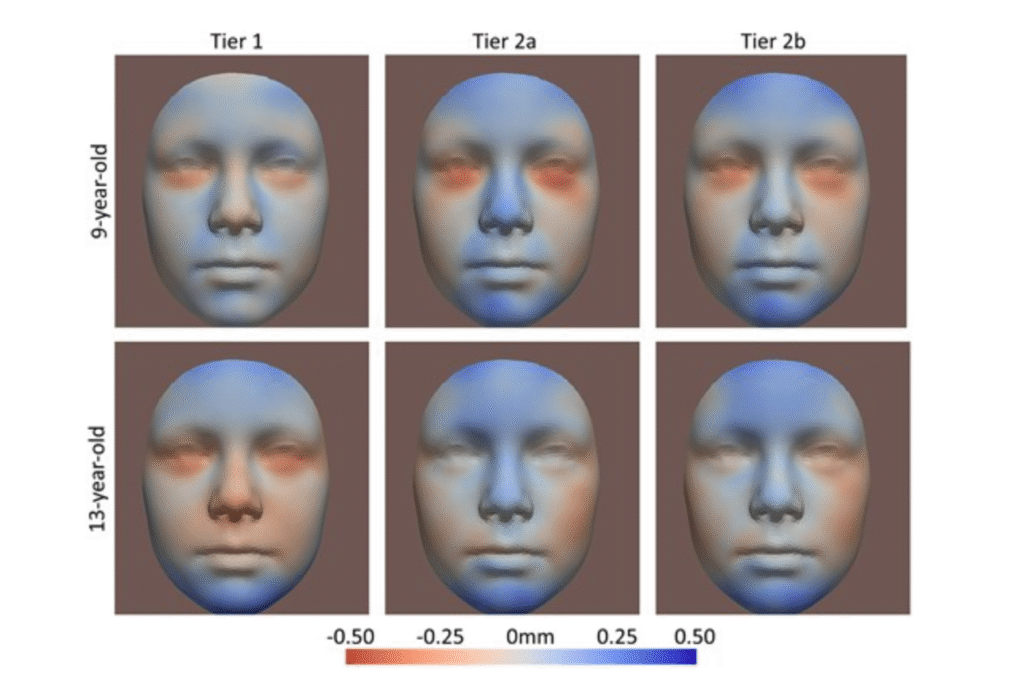

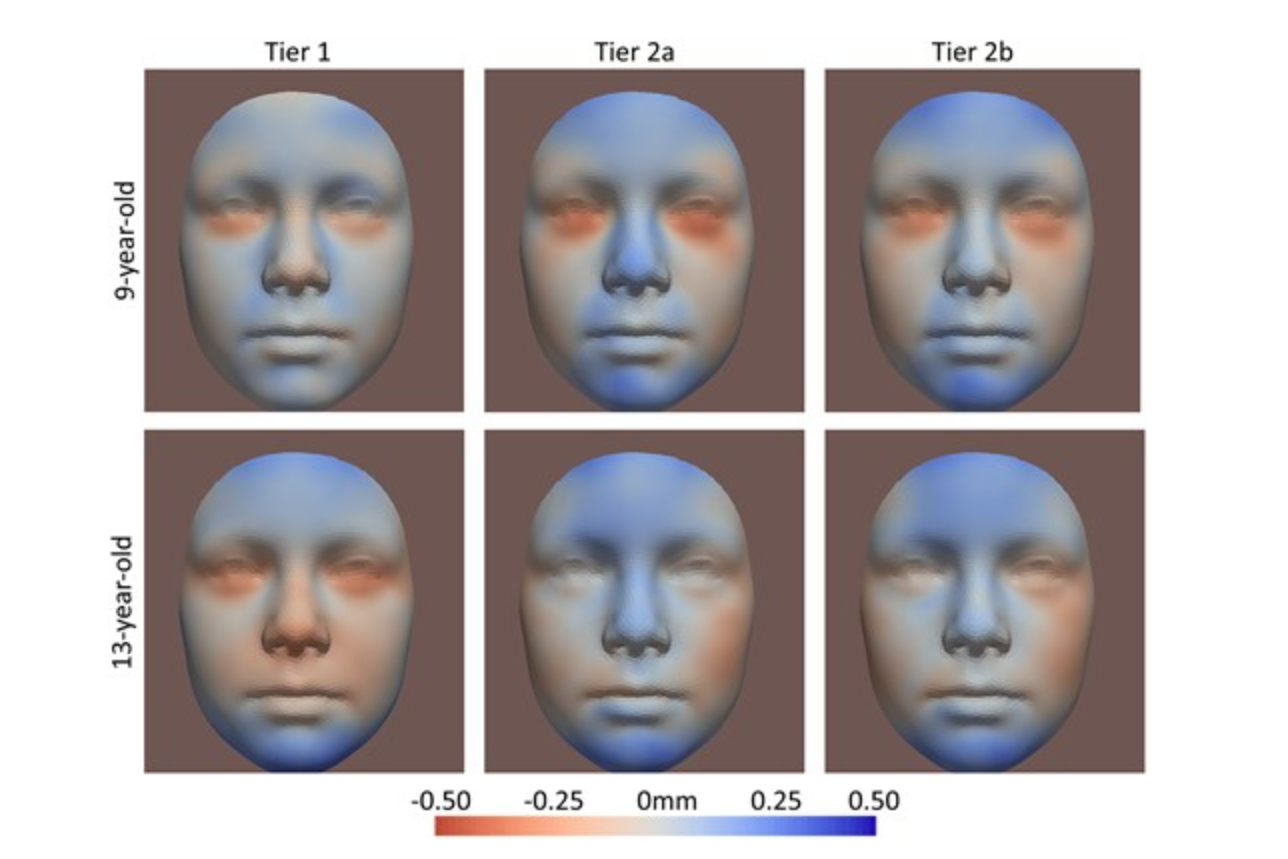

研究チームは、妊娠直前から妊娠中の母親のアルコール摂取量と、出生後9歳の子どもの顔データをAIで分析しました。対象となったのは約5600人。

その結果、週にたった1杯(ワイングラス1杯=約12gのアルコール)でも、顔の形に特徴的な違いが確認されました。

具体的には――

といった微妙な形状の変化が見られたのです。

AIが捉えた「見えない変化」

人間の目ではほとんど気づかない変化も、AIが顔を3Dスキャンして数値化することで明確に検出されました。

つまり「ぱっと見では普通でも、顔の微細な構造に違いが出ている」ことがわかったのです。

この変化は妊娠初期(最初の3か月)に最も強く現れる傾向があり、妊娠前の数か月間の飲酒でも影響が見られるケースがありました。

研究では飲酒量が多いほど変化が顕著に現れましたが、「週1杯」でも有意な差が出た点が注目されています。

顔は「健康の鏡」

研究チームは、顔の形状は子どもの発達や健康状態を反映する「健康の鏡」であると指摘します。

つまり、顔のわずかな変化は、胎児期に受けた生理的ストレスの表れともいえるのです。

アルコールは胎盤を通じて胎児に直接届きます。胎児の肝臓は未発達のため、アルコールを分解する力がほとんどありません。

その結果、脳や臓器、骨格の発達に微妙な影響を与え、最も繊細な「顔」部分に表れた可能性があるとされています。

13歳になると影響は薄れる?

興味深いことに、研究チームは「13歳時点では形状変化がほぼ見られなくなった」とも報告しています。

つまり、成長に伴う骨格変化の中で、初期の影響が“見えにくくなる”可能性があります。

しかし、それは「影響が消えた」わけではなく、外見上の差が薄まっただけかもしれません。

「安全な量」は存在しない

研究チームは「妊娠中のアルコール摂取に安全な量は存在しない」と強調しています。

これは世界保健機関(WHO)や日本産科婦人科学会の立場とも一致しており、妊娠を望む段階から完全に禁酒することが推奨されています。

「妊娠前の数か月から、少なくとも妊娠期間中はアルコールを避けるべきだ」

胎児性アルコールスペクトル障害(FASD)とは?

妊娠中の飲酒により起こる代表的な症候群が「胎児性アルコールスペクトル障害(FASD)」です。

これは発達障害・学習障害・行動障害・記憶力低下などを引き起こすもので、顔の特徴としては、

大量飲酒による重症例が知られていますが、今回の研究は「少量でも変化が起きる」ことを示した点で重要です。

まとめ:お酒との“距離”を見直すきっかけに

今回の研究は、単に顔の形状変化にとどまらず、「小さな行動が子どもの未来を左右する」ことを教えてくれます。

妊娠中や妊娠を望む時期は、「これくらいなら大丈夫」という油断をなくし、アルコールとの距離を見直すことが、子どもの健やかな成長につながる第一歩です。

コメント