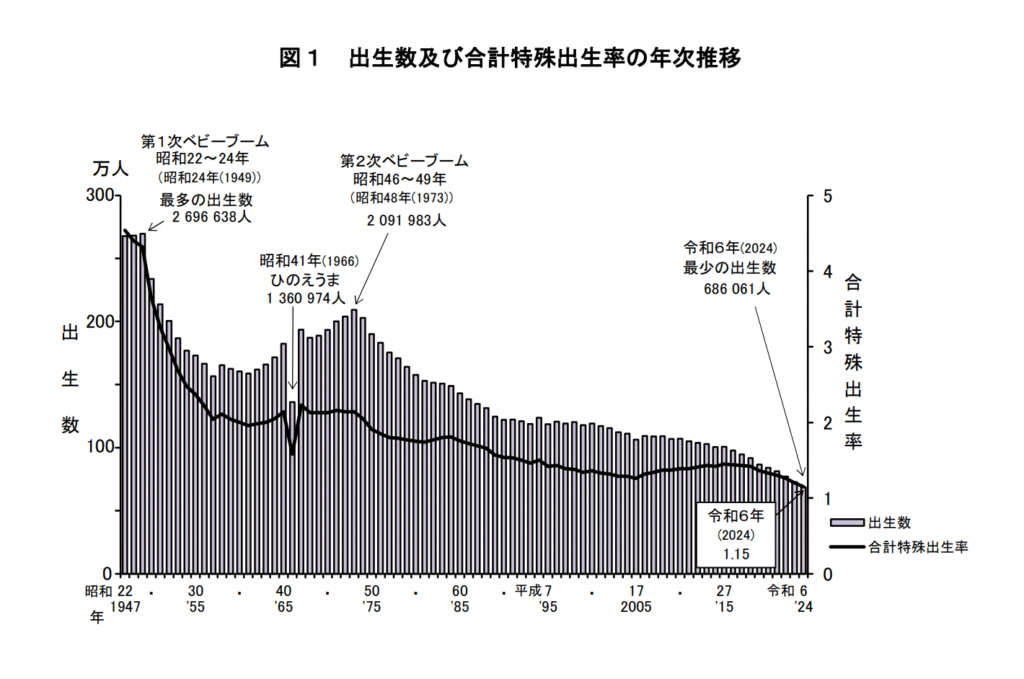

2024年、日本の出生数は686,061人に

厚生労働省が発表した「令和6年(2024年)人口動態統計(概数)」によると、2024年の出生数は 686,061人 でした。

これは前年の727,288人から約4万人減少し、統計開始以来初めて70万人を下回る歴史的な数字です。

一方、死亡数は1,605,298人で、自然減(出生−死亡)は過去最大の91万人超に。

つまり、1年で100万人近く日本の人口が減った計算になります。

また、合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの平均数)は 1.15。前年の1.20から低下し、過去最低を更新しました。

出生数:686,061人

死亡数:1,605,298人

自然減:▲919,237人

合計特殊出生率:1.15

これらのデータは、厚生労働省の「人口動態統計月報年計(概数)」として2025年6月に公表されたものです。

なぜ出生数はここまで減ったのか?

専門家や政府の分析によると、出生数減少の背景には次のような複合的な要因があります。

結婚する人が減っている

婚姻数も2024年は約47万件と前年より減少。晩婚化や非婚化が進み、「子どもを持つ前提の家庭」が減っています。戦後2番目の低さとなっています。

経済的な不安と将来の見通しの悪化

教育費や住宅費、共働きのワークライフバランスなど、「子どもを持つリスク」が強調される社会になっています。特に都市部では「2人目を諦めた」という声が目立ちます。

支援制度があっても届かない現実

政府は児童手当の拡充や高校生までの支給延長を進めていますが、制度の周知不足や自治体間の格差もあり、「支援を受けられない」「手続きが複雑」という課題も残ります。

出生数70万人割れが社会にもたらす影響

「子どもが減る」ことは、単に人口の話ではありません。私たちの生活にさまざまな形で影響してきます。

教育現場:学校の統合・クラス減少

少子化が進む地域では、学校の統廃合が進み、1学年1クラス、あるいは複数学年合同クラスも増えています。子どもの交流機会や教育の質への影響も懸念されています。そのため今住んでいる近くの学校が統合され引っ越ししたほうが効果的な環境になるかもしれません。

経済:労働力人口の減少

将来の働き手が減ることで、社会保障(年金・医療)を支える構造が難しくなります。経済成長にも影響し、地方では企業の存続にも関わってきます。

逆に言えば、今の子供は母数が少なくとても貴重な存在であるため高い給料をもらえる可能性も高まります。

地域社会:支え合いのバランスが崩れる

高齢化が進む中、地域の子どもが減ると、行事や自治会活動が成り立たなくなるケースも出てきています。

子育て家庭が「いま」感じているリアル

実際の子育て世帯からも、「制度があっても使いにくい」「頼れる人がいない」という声が多く聞かれます。

ある東京都内の30代母親はこう話します。

「児童手当はありがたいけど、それだけでは教育費の不安は消えません。

共働きで時間に余裕もないので、“もう1人”を考える余裕がないんです。」

また、地方在住のシングルマザーからはこんな声も。

「保育園に空きがあっても、車で送迎できないと利用できません。支援制度の“実際に使える度”をもっと上げてほしいです。」

このように、「支援はあるけど届かない」「子育てが孤立している」という現実が、出生数の減少に拍車をかけています。

政府の対策と今後の見通し

政府は「異次元の少子化対策」として、2025年4月から以下のような制度改正を進めます。

ただし、少子化対策は「即効性がない」と言われます。今生まれた子どもが社会を支えるまで20年以上かかるため、今の対策は20年後の社会を変えるための投資なのです。

子育て家庭が今できること

制度や社会の変化を待つだけでなく、個人でもできる工夫があります。

自治体支援を“取りこぼさない”

地域ごとに独自の助成やサポートがあります。例:紙おむつ支給、ファミサポ(有償ボランティアの預かり)など。

→ 自治体のHPで「子育て支援+市町村名」で検索してみましょう。

オンライン・コミュニティを活用

孤立育児を防ぐために、SNSやオンラインサークルを使って同世代の親とつながるのもおすすめです。

「完璧を目指さない育児」を意識

出生数が減る背景には、子育てへの過剰なプレッシャーもあります。

「無理をしない」「助けを求める」ことが、次世代の親たちが希望を持てる社会につながります。

まとめ ― 子どもが減る社会にどう向き合うか

出生数70万人割れというニュースはショッキングですが、これは「希望が消えた」ことを意味するわけではありません。

むしろ、今だからこそ、

――を真剣に考えるタイミングです。

「子育ては個人の問題ではなく、社会全体の課題」。この視点を持つことが、次の世代への最大の支援になるのかもしれません。

参考文献

- 厚生労働省「令和6年(2024年)人口動態統計月報年計(概数)」

- 国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」

- 朝日新聞デジタル/日本経済新聞/NHK News Web(2025年報道より)

コメント